|

|

|

|

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Климента, архиепископа Калужского и Боровского |

|

|

Приходской листок церкви |

№5 (выпуск 11) |

|

|

|

|

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Климента, архиепископа Калужского и Боровского |

|

|

Приходской листок церкви |

№5 (выпуск 11) |

Наши праздники

Святитель

Илия Минятий

Слово на Успение

Божией Матери

Наша святая Церковь, которая все

делает по наставлению Святого Духа,

повелела нам, христианам, в течение этих

четырнадцати дней совершать молитву и пост,

т. е. призывание имени Божия и воздержание в

честь преславной Приснодевы Марии,

святейшей Матери Бога нашего. Правда,

борьба непродолжительна, но победа очень

блестяща и следствия победы обильны.

Подвигоположница, Сама Богоневестная

Владычица, Царица неба и земли, сидит

одесную престола Трисиятельного Божества и,

взирая долу на подвиг, держит венцы, чтобы

увенчать победителей. Блаженны мы, если

будем подвизаться когда должно. Кто в эти

святые дни молитвой и постом мужественно

победит мирские попечения, дьявольские

ухищрения, плотские помышления, тот пусть с

уверенностью дерзает и получить от

Богоматери достойный дар. Это я утверждаю

от лица Самой Пресвятой Девы и посему

сегодня укажу, какую благодать и помощь

получает от Пречистой Владычицы тот, кто

чувствует к Ней благоговение и чтит Ее

молитвой и постом.

Наша святая Церковь, которая все

делает по наставлению Святого Духа,

повелела нам, христианам, в течение этих

четырнадцати дней совершать молитву и пост,

т. е. призывание имени Божия и воздержание в

честь преславной Приснодевы Марии,

святейшей Матери Бога нашего. Правда,

борьба непродолжительна, но победа очень

блестяща и следствия победы обильны.

Подвигоположница, Сама Богоневестная

Владычица, Царица неба и земли, сидит

одесную престола Трисиятельного Божества и,

взирая долу на подвиг, держит венцы, чтобы

увенчать победителей. Блаженны мы, если

будем подвизаться когда должно. Кто в эти

святые дни молитвой и постом мужественно

победит мирские попечения, дьявольские

ухищрения, плотские помышления, тот пусть с

уверенностью дерзает и получить от

Богоматери достойный дар. Это я утверждаю

от лица Самой Пресвятой Девы и посему

сегодня укажу, какую благодать и помощь

получает от Пречистой Владычицы тот, кто

чувствует к Ней благоговение и чтит Ее

молитвой и постом.

Святейшая Дева есть и называется Матерью в двух смыслах: во-первых, как Матерь Бога, и во-вторых, как Матерь всех христиан. Она Матерь Божия по рождению, воистину Богородица, ибо поистине родила Самого Сына Божия от нетленного Своего чрева, где Божественное Слово соединилось с плотью и в единой нераздельной ипостаси объединило Свою Божескую и человеческую природу превыше естества, слова и разумения. Она – Матерь всех христиан по усыновлению: если мы – по благодати сыноположения – названные братья Иисуса Христа (см.: Евр. 2, 11), Которого родила Дева, и если Сам Иисус Христос, как говорит Павел, пребывает посреди нас, как перворожденный во многих братьях, то, следовательно, мы названные сыны Богородицы. Как Матерь Божия, по материнскому достоинству, Она должна иметь у Бога такую благодать, какую подобает иметь матери у сына; с другой стороны, как Матерь христиан, в силу материнской любви, она должна оказывать христианам такую же милость, какую мать должна оказывать своим детям.

Не правда ли, христиане, что мы грешим на всякий день, час и минуту? Пусть скажет это совесть каждого. Горе нам! Какими многообразными грехами осквернена наша жизнь! Она представляет собой один сплошной и непрерывный ряд самых тяжких беззаконий. Сколько нечистого в наших помышлениях! Сколько срамословия на нашем языке! Сколько лукавства в наших деяниях видит Сын Божий! Видит – и терпит, потому что Он долготерпелив. Но когда мы нераскаянные, неисправимые, упорные в зле, какой-то противоестественной неблагодарностью оскорбляем высшую божественную правду, возбуждаем Его праведный гнев, Он не терпит более, но вооружившись мечом и стрелами ужасного и неумолимого Своего гнева, как страшный воин восстает на нас и угрожает совершенным истреблением, смертью, вечным мучением; и, кажется, говорит нам то же, что иудеям в сегодняшнем Евангелии: О, роде неверный и развращенный, доколе буду с вами? доколе терплю вам? (Мф. 17, 17). Род неверный – не потому, что не имеешь веры, а потому, что не имеешь никакого дела веры; развращенный, отвергнувший страх предо Мной, поправший закон Мой, удалившийся от любви Моей, совратившийся в свои похотения! Доколе буду с вами? Доколе терплю вам? До каких пор? С этими словами Он оружие Свое очистит (в таком страшном образе описывает Его пророк). Стрелы приготовлены. Одни стрелы, чтобы отнять или детей для наказания родителей, или родителей для вразумления детей, или мужа у суетной жены, или жену у непотребного мужа, или брата у грешного брата же. Другая стрела, чтобы поразить наше здоровье, дабы больных нас повергнуть в постель на долголетние страдания; третья, чтобы отравить нам счастье, чтобы бедностью смирить наше гордое око. Прочие, коих нельзя исчислить, чтобы они причинили нам всевозможные раны, истребили жилища, разорили имущество, уничтожили товары, рассеяли семейство тяжбами, раздорами, голодом, смертью, войнами, пленением и всей тьмой бедствий.

Но когда обратится Тот страшный Судия и увидит лицо Своей Матери, этой святейшей и сладчайшей Матери, Которая умоляет Его, Он тотчас станет приветлив, кроток, мирен, отложит меч и лук Своего Божественного гнева, тотчас покажет нам снисхождение и любовь и изречет нам вожделенное прощение, много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки. Подумать только, христиане, кто простит? Матерь Божия, Которая имеет дерзновение к Богу несравненно больше всех святых. Прочие святые умоляют, как рабы Божии, Пресвятая Дева просит, как Матерь Божия. Кого умоляет? Сына Божия, Которого зачала, Которого родила, вскормила и воспитала; Которого одна Она возлюбила всей любовью, какой возлюбили Бога все блаженные вместе, и Которым была возлюблена всей любовью, какой Бог любит всех блаженных вместе. Все святые умоляют Бога, как Отца, Пресвятая Дева – как Сына. Все святые ходатайствуют за нас, как за братьев, Пресвятая Дева ходатайствует за нас, как за детей. Как велико ее дерзновение! Как горяча Ее мольба! Возможно ли, чтобы не была оказана милость?

Вот какую милость оказывает, вот какую помощь подает нам, христианам, Святейшая Мария. Какое же почитание и благоговение должны оказывать Святейшей Марии мы, христиане? Она и Матерь Божия, и Матерь наша; как нашу собственную мать, мы должны чтить Ее; мы должны благоговеть перед Ней, потому что это – естественная обязанность, утвержденная Божественным законом; с другой стороны, как Матерь Божию, мы, люди, должны еще более чтить Ее; поэтому мы еще более должны благоговеть перед Ней. Ибо Ее, как Матерь Божию, чтят и перед Ней благоговеют сами святые рая и даже ангелы небесные. Следовательно, честь и благоговение к Святейшей Марии, как нашей Матери, должны быть велики, а как к Матери Божией, выше всякого сравнения. Кто не чтит и не уважает своей матери, тот недостоин названия человека; кто не чтит Матерь Божию и не благоговеет перед Ней, недостоин имени христианина. Кто может похвалиться, что он верный раб Иисуса, если он не есть верный раб Марии? Или как он благоговеет перед Сыном, не благоговея перед Матерью? О, если бы я по какому-нибудь несчастью утратил всякое благоговение, то никогда не утрачу благоговения к Деве Марии. При всяком несчастье – телесном или душевном, в котором бы я очутился, я буду прибегать к Ней в уверенности, что у Нее я найду в болезнях моих исцеление, в моих горестях – утешение и в грехах моих – прощение. И даже в самом аде я не теряю надежды на спасение от Царицы Небесной. Я не боюсь погибели, пока Она охраняет меня в Своих объятиях. Но когда потеряю благоговение к Деве, тогда я погибшая душа.

Но в чем же состоит благоговение к Деве? В молитве и посте. В молитве, которая есть призывание имени Божия; в посте, который есть воздержание. Это два способа, которыми, по определению Церкви, мы должны чтить Матерь Божию и нашу, особенно в эти дни. Какой же должна быть наша молитва? Не с беспорядочностью, не с волнением, не с бесстыдством, но со страхом Божиим, сокрушением сердца и слезами умиления. Каким должен быть наш пост в воздержании? Не только воздержание от яств, но и от греха; не только от мяса, но и от плотских страстей. Всесвятая Дева ждет от нас вместе с постом и чистоты сердечной с молитвой, и сокрушения сердечного. О, если бы мы поняли, какую милость и помощь получаем от такой Святейшей Матери!

Сироты, лишившиеся родителей, странники, бесприютные, больные, скорбные, грешные, не печальтесь: есть у вас Матерь, Матерь Божия! Матерь, Которая приютит вас в странствии, Которая напитает вас в бедности, Которая дарует вам в печалях утешение, в болезнях исцеление, из плена освобождение, в грехах прощение. Не горюйте: вы имеете Матерью Матерь Божию. Христиане, от малого до великого служащие и поклоняющиеся имени Иисуса, чтите имя и благоговейте пред именем Девы Марии, Матери Иисуса и нашей. Иисус и Мария да будут написаны в ваших сердцах; Иисус и Мария да не сходят с уст ваших; Иисус и Мария пусть будут началом и концом ваших молитв. Имена Иисуса и Марии да будут первыми в раннее утро и последними вечером; с ними закрывайте глаза ваши ко сну; с ними входите и выходите из церкви; с ними начинайте и кончайте всякое дело, чтобы удостоиться в час последнего воздыхания иметь с одной стороны Иисуса, а с другой – Марию, и вместе с Иисусом и Марией прославиться в Небесном Царстве. Аминь.

Духовный луг

14 августа начался Богородичный Успенский пост и в тот же день совершалось воспоминание изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня (в простонародии «медовый Спас»), 27 сентября Православной Церковью будет праздноваться великий праздник – Воздвиженье Креста Господня. Этот номер нашего листка пришелся между этими замечательными датами, но нам не хотелось бы пройти мимо этой темы. Вся наша жизнь связана с Крестом, замечаем ли мы это или нет. А Святая Церковь наставляет нас постоянно иметь его в уме и освящать всю свою жизнь под его осенением.

Если мы хотим быть настоящими

христианами, в нашей жизни обязательно

должен занимать не малое место Крест

Христов. Это орудие спасения должно со всех

сторон осенять, ограждать наше бытие и

являться символом нашей жизни, чтобы и нам

вместе с Апостолом не желать «хвалиться,

разве только Крестом Господа нашего Иисуса

Христа, которым для меня мир распят, и я для

мира» (Гал. 6, 14).

спасения должно со всех

сторон осенять, ограждать наше бытие и

являться символом нашей жизни, чтобы и нам

вместе с Апостолом не желать «хвалиться,

разве только Крестом Господа нашего Иисуса

Христа, которым для меня мир распят, и я для

мира» (Гал. 6, 14).

«Крест всех воскресение, Крест падших исправление, страстей умерщвление, и плоти пригвождение, Крест душам слава и свет вечный» (Из канона Кресту преп. Григория Синаита).

От Бога нам дано такое могучее оружие для войны с врагом рода человеческого. С первых христиан начинается почитание этого Честного Древа и его изображения, как символа Самого Христа, потому что Спаситель, делая завещание Своим ученикам о втором пришествии, говорил: «Тогда явится знамение Сына человеческого на небеси» (Матф. 24, 30), разумея Крест.

Многие знают об истории распятия Господа Иисуса Христа на Кресте и об истории нахождения его царицей Еленой и Воздвижении. Но мало кто слышал и знает о происхождении самого Креста, а история эта известна из Священного Предания Церкви и весьма удивительна и чудна, как и все дела Божии. Приведем ее вкратце.

Праведный Лот, племянник праведного Авраама, после своего бегства из Содома, перед уничтожением Богом этого города, пал в прелюбодеяние со своими двумя дочерьми, будучи опьянен ими. Проснувшись и осознав свой грех, он пошел к Аврааму на покаяние. Авраам в знак прощения дал ему три посоха, оставленные ему Ангелами, при всем известном явлении ему Св. Троицы, и сказал, чтобы Лот посадил эти посохи и поливал водой, и когда появятся листочки, дерево оживет – то будет знамением его прощения. Около 40 лет нес Лот большие труды: возил воду из Иордана на осле и поливал эти посохи. Но часто искушал его диавол – принимая вид человека просил пить и выпивал всю воду, и приходилось Лоту снова возвращаться на Иордан. И вот три посоха, три дерева (кедр, кипарис и певг – сосна) вросли в одно, в единый ствол с тремя разделениями наверху – триединое дерево – образ Троицы. Лот понял, что грех его прощен. И выросло дерево очень красивым. Когда через 1000 лет царь Соломон заканчивал строительство храма, ему нужно было большое дерево, чтобы положить на крышу святого храма, и подходящим нашли именно дерево Лота. Пришли, спилили его, но пристроить так и не смогли, ибо дерево постоянно менялось в размерах – то сокращалось, то увеличивалось. И, приписав это греху Лота, решили, что оно отвергнуто Богом, и выбросили его в Силоамскую купель, где оно пролежало 700 лет. Пришло время распятия Иисуса Христа, вспомнили и про это отверженное древо, и рассудили фарисеи, что раз это древо греха, то из него нужно изготовить крест для преступника, причисленного к злодеям, что и сделали. С тех пор это Древо стало «основанием благочестия, церквам благолепием». А живым подтверждением этого придания служит существующий доныне монастырь Креста, основанный в IV веке при св. Константине Великом, который стоит на том месте, где росло дерево Лота.

Святая Церковь, зная силу этого Древа, установила часто вспоминать его при богослужениях и молиться к нему как к образу Христа. Например каждые среду и пятницу на утрени положены канон и песнопения Св. Кресту, а в году трижды совершается вынос Креста для всеобщего поклонения: на Воздвижение, в Крестопоклонную неделю Великого поста и в праздник происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Последний из праздников совершается 1/14 августа и с него начинается Успенский пост. Его у нас еще называют «медовый Спас», когда происходит освящение воды и благословение начатков меда. А праздник этот установлен вот по какому поводу. В древние времена в Константинополе в это время года по попущению Божию возникали моровые эпидемии. Поэтому люди стали прибегать к молитве и святыням, а властями было установлено совершать крестные ходы по городу и окрестностям с освящением воды в колодцах и источниках, при этом из царской церкви износилось часть Крестного Древа. После таких усиленных молений беда прекратилась. Тоже самое происходило и в последующие годы. Увидев в этом посещение Божие, Церковь Греческая приняла совершать освящение стихий ежегодно, а со временем это распространилось и на начало каждого месяца, для чего при многих греческих храмах сооружены большие каменные чаши – «фиалы», в которых 1-го числа каждого месяца совершается малое освящение воды. В Русской Церкви прижилось празднование только 1-го августа (по ст. ст.) и это было связано с приданием о том, что в этот день св. князь Владимир крестил русских людей.

«Кресте, преподобных оружие, обоюдный меч Христов, верных удобрение, болящих исцеление и заступление, и воздвижение умерших Всечестне» (Из канона Кресту преп. Григория Синаита).

События

Есть среди угодников Божиих

особо почитаемые в русском народе. Но

особое место среди них занимает Предтеча

Христов Иоанн. Его всегда любили и почитали,

но храмы в его честь строились, в основном, в

монастырях, потому как он и считается

первоначальником покаяния и аскетизма –

основ монашеского делания. Но в нашем,

некогда маленьком городке, есть такой храм,

ныне забытый, стоящий на окраине, а до

недавнего времени пребывавший в сильно

разрушенном состоянии и запустении.

Есть среди угодников Божиих

особо почитаемые в русском народе. Но

особое место среди них занимает Предтеча

Христов Иоанн. Его всегда любили и почитали,

но храмы в его честь строились, в основном, в

монастырях, потому как он и считается

первоначальником покаяния и аскетизма –

основ монашеского делания. Но в нашем,

некогда маленьком городке, есть такой храм,

ныне забытый, стоящий на окраине, а до

недавнего времени пребывавший в сильно

разрушенном состоянии и запустении.

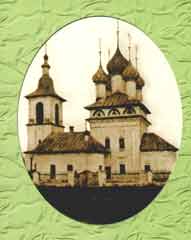

В 1998 году 7 июля на его руины

приехал о. Андрей с причтом, отслужил

молебен. Это было первое моление спустя

годы разрухи… Через год батюшка

благословил добровольцам из прихода

расчистку территории. За лето было сделано

много: был полностью расчищен главный

предел храма. Любопытно было наблюдать за

народным интересом к этому делу: подходили

люди, спрашивали, интересовались,

радовались (кто-то от усердия даже милицию

вызвал – думали ломают окончательно). А к

осени того года уже была договоренность с

властями о восстановлении храма и

выделении территории. И вот к этому году уже

восстановлены главный алтарь и трапезная

часть с пределом преп. Иоанна Рыльского. Мог

ли я, выросший на этой улице, рядом с этими

развалинами и, будучи еще ребенком

мечтавший вместе с сестрой весенними

вечерами, как здесь будут звонить к Пасхе и

потихоньку будет стекаться сюда

богомольный народ, мог ли я подумать тогда,

что через какие-то 10 – 15 лет это станет

реальностью! Но Бог благословил.

благословил.

И вот новое радостное событие – вечером 7 июля состоялась торжественное всенощное бдение под престольный праздник Рождества Иоанна Предтечи (служба праздника была перенесена с 7 на 8 июля по благословению святейшего Патриарха). Хотя богослужение проходило среди голых неоштукатуренных стен, среди строительных лесов, на земляном полу, проще говоря – на стройке, но это было именно торжество, так как это была первая церковная служба спустя 70 лет после закрытия храма. Молитвенников собралось – полный храм, было много прихожан с Карижи, но и из города пришел народ. А особенный праздник был у жителей Ивановской улицы, среди которых были и потомки одного из последних настоятелей это храма – о. Иоанна, репрессированного в конце 20-х г.г. Было умилительно смотреть на это молитвенное священнодействие. Наскоро устроенный иконостас, стол вместо престола, развешенные по стенам немногочисленные иконы, - но на лицах у людей и слезы и радость, а порой и задумчивый вид. Всем было видно – не напрасно трудятся восстановители храма, и благодать Божия не покинула окончательно святое место... С терпением отныне будем ждать того дня, когда церковная служба поселится здесь окончательно и вновь призывно и звонко зазвучат колокола, собирающих верных на молитву.

Наши праведники

На Юбилейном Архиерейском Соборе в августе 2000 года в числе прочих новопрославленных святых к лику преподобноисповедников был причислен архимандрит Георгий, Даниловский чудотворец. Основанием для этого послужили праведная жизнь отца Георгия, непоколебимая верность Христу, стойкое противостояние жизненным испытаниям, подвижничество, дар прозорливости, пастырское величие, неиссякаемая доброта, многочисленные чудесные случаи помощи людям, совершенные по его молитвам при жизни и явленные по блаженной кончине его, почитание и любовь верующих.В нашем храме в сентябре прошлого года, как мы писали, появился образ этого угодника Божьего с частицей его святых мощей. Мы решили непременно познакомить вас, хоть и кратко, с его житием, потому что известие о другом человеке приближает его к нам духовно, делает его близким. И хотя не связана жизнь преп. Георгия с нашим городом, но начало своим подвигам он положил на Калужской земле, а теперь и телесно , в своих мощах пребывает в нашем храме и непременно слышит молитвы всех, с верою прибегающих к нему.

Преподобноисповедник Георгий,

Даниловский чудотворец (в миру Герасим

Дмитриевич Лавров), родился 28 февраля 1868

года в

Преподобноисповедник Георгий,

Даниловский чудотворец (в миру Герасим

Дмитриевич Лавров), родился 28 февраля 1868

года в

деревне Касимовка Ламской волости Елецкого

уезда Орловской губернии.

Семья его была вполне обычной для того времени: члены ее, отец - Дмитрий Абрамович, мать - Фекла Архиповна, их дети - Алексей, Петр и Герасим, много трудились и свято чтили Бога.

Поскольку родители были небогаты, будущий старец окончил только три класса сельской школы. Однако все семейство занималось духовным просвещением: они очень часто ездили на богомолье в московские монастыри и храмы, в Троице-Сергиеву Лавру, в другие святые места. Однажды, за молитвой о даровании ему счастья, в Лавре, у святых мощей преподобного Сергия, Герасим услышал в душе слова: “Иди в Оптину”. Это святое повеление совпадало с заветным желанием матери мальчика видеть в ангельском чине одного из своих сыновей, но она и предположить не могла, что это будет Герасим, подвижный, озорной, острый на язык мальчик.

Отрок не мог забыть напутствие, полученное у гроба Преподобного, бережно хранил его в своем сердце и однажды, когда ему было 11 или 12 лет, упросил родителей поехать в Оптину пустынь. По обычаю, прибывшие богомольцы направились к преподобному старцу Амвросию за благословением. Когда мать с сыном подошли к нему, он обнял отрока за голову, благословил и особо отметил его как будущего инока.

Увидев пустынь, познакомившись с ее укладом и насельниками, Герасим постепенно, но неуклонно подошел к решению поступить туда для иноческого жительства. и спустя десять лет он навсегда покинул родительский дом. Это было в 1890 году, уже после смерти отца.

Герасим был принят на

добровольное послушание и начал неустанно,

уповая на помощь Божию, трудиться: работал

на кухне, в пекарне, на свечном заводе, в

поле, занимался рыбной ловлей; был

помощником казначея, ризничего, часто ездил

в Москву, Петербург, Калугу. Послушник

Герасим все делал тщательно, усердно, с

величайшим старанием, о чем впоследствии

тепло вспоминал.

на свечном заводе, в

поле, занимался рыбной ловлей; был

помощником казначея, ризничего, часто ездил

в Москву, Петербург, Калугу. Послушник

Герасим все делал тщательно, усердно, с

величайшим старанием, о чем впоследствии

тепло вспоминал.

10 октября 1898 года наступило долгожданное определение в братство монастыря; а 23 июня 1899 года - и пострижение в монашество с наречением имени Георгий.Уже 24 октября 1902 года его рукополагают во иеродиакона.

24 года прожил отец Георгий в благословенной Оптиной пустыни. Отец Георгий вобрал в душу самый лучший опыт великих оптинцев, чтобы черпать из этого благословенного источника, чтобы передать своим чадам светлый христианский дух, когда ему самому придет время стать старцем, наставником, утешителем скорбей народных.

2 января 1914 года иеродиакон Георгий был переведен в Мещовский Георгиевский монастырь. Вскоре указом Священного Синода он назначается на должность настоятеля с рукоположением в сан иеромонаха. 3 января 1916 года иеромонах Георгий награждается первой заслуженной наградой - набедренником.

Мещовская обитель была передана в руки отца Георгия в трудное время. Первая мировая война, события 1917 года, духовно-нравственный упадок в обществе.... В этих условиях нужно было преодолевать бытовые неурядицы, сохранять привычный монастырский уклад, усмирять в братии дух своеволия и непослушания. Вот где настоятелю понадобилась и крестьянская сметка, и многообразный практический опыт, а главное - незабвенные уроки оптинских чудотворцев.

Так, бывали дни, когда в обители не было хлеба. Отец Георгий прилагал усилия к тому, чтобы прокормить не только братию, но и голодающих крестьян близлежащих сел. Монахи шили небольшие мешки, насыпали в них муку, затем запрягали лошадку и отвозили их к домам самых бедных крестьян. Подъедут ко двору, положат мешочек и направляются дальше.

Во время пастырского служения

будущего старца в Мещовске произошла одна

промыслительная встреча. В сорока верстах

от города располагалась деревня Мамоново.

Оттуда в монастырь приходил блаженный

Никифорушка - Никифор Терентьевич

Маланичев. Отец Георгий заметил в нем не

простого человека, а истинного раба Божия и

называл его “един от древних”. Он любил

Никифорушку за его чистую, открытую душу,

незамутненную простоту, почитал за

потрясающую прозорливость. У них сложились

духовно близкие отношения. они даже часто

беседовали на непонятном для посторонних

приточном (иносказательном. - Ред.) языке.

Во время пастырского служения

будущего старца в Мещовске произошла одна

промыслительная встреча. В сорока верстах

от города располагалась деревня Мамоново.

Оттуда в монастырь приходил блаженный

Никифорушка - Никифор Терентьевич

Маланичев. Отец Георгий заметил в нем не

простого человека, а истинного раба Божия и

называл его “един от древних”. Он любил

Никифорушку за его чистую, открытую душу,

незамутненную простоту, почитал за

потрясающую прозорливость. У них сложились

духовно близкие отношения. они даже часто

беседовали на непонятном для посторонних

приточном (иносказательном. - Ред.) языке.

Никифорушка предсказал некоторые события из жизни отца Георгия. Взаимную любовь исповедник Христов Георгий и блаженный Никифорушка пронесли через всю жизнь.

9 декабря 1918 года в Мещовский монастырь ворвались большевики, произвели обыск, разгромили помещения, осквернили святыни. Иеромонах Георгий был арестован.

С тех пор для будущего преподобноисповедника началось страшное время физических и нравственных испытаний, которые он выдержал до конца - с истинным христианским смирением и недюжинной силой духа.

Первое время после ареста иеромонах Георгий содержался под стражей в Мещовске, затем был помещен в Калужскую губернскую тюрьму; вновь переведен в Мещовск, где состоялся суд ревтрибунала. Настоятеля безосновательно, по показаниям лжесвидетелей, обвинили в хранении оружия, в принадлежности к мифическому “тайному заговору”, и в среду, 13 июня 1919 года, он был приговорен к расстрелу.

В камере смертников, куда поместили отца Георгия, стоял нестерпимый холод, от которого замерзала вода. Заключенных буквально морили голодом, к тому же их нещадно мучили насекомые.

Вначале здесь находилось тридцать семь человек, затем почти каждую ночь стали расстреливать по пять-шесть человек, пока не осталось семеро приговоренных. Отец Георгий ждал своей очереди и готовился. Силы свои он черпал в молитве, поддерживая не только себя, но и остальных. Он твердо верил, что судьбы человеческие - в руках Божиих.

И вот однажды к отцу Георгию подошел тюремный сторож и незаметно предупредил: “Батюшка, готовьтесь, сегодня я получил на всех вас список. Ночью уведут”. Несмотря на то, что будущий преподобноисповедник знал о своей участи, новость стала для него оглушительным ударом. Чтобы укрепить себя, он начал молиться: “Я молился и плакал так, как никогда в жизни, слезы были до того обильны, что насквозь промочили шелковую вышивку на епитрахили, она слиняла и растеклась разноцветными потоками. Вдруг я увидел возле себя незнакомого человека... “Не плачьте, батюшка, вас не расстреляют”. “Кто вы?” - удивился я. “Вы, батюшка, меня забыли, а у нас здесь добрые дела не забываются. Я тот самый купец, которого вы в Калуге перед смертью напутствовали”. И только этот купец из моих глаз исчез, как вижу, что в каменной стене коридора брешь образовалась. Я через нее увидел опушку леса, а над ней, в воздухе, свою покойную мать. Она кивнула мне головой и сказала: “Да, сынок, вас не расстреляют, а через десять лет мы с тобой увидимся”. Видение окончилось, и я опять очутился возле глухой стены, но в душе у меня была Пасха! Я поспешил в камеру и сказал: “Дорогие мои, благодарите Бога, нас не расстреляют, верьте слову священника”. Я понял, что купец и матушка говорили обо всех нас... Мне поверили и - кто целовал мои руки, кто плечи, а кто и сапоги”.

Действительно, в силу обстоятельств,

которые непостижимы для человеческого

разумения, заключенные попали не к месту

расстрела, а в Таганскую тюрьму в Москве.

Пока шло выяснение обстоятельств, была

объявлена амнистия, и все остались живы.

Действительно, в силу обстоятельств,

которые непостижимы для человеческого

разумения, заключенные попали не к месту

расстрела, а в Таганскую тюрьму в Москве.

Пока шло выяснение обстоятельств, была

объявлена амнистия, и все остались живы.

Воистину это было чудесное избавление от смерти!

Шестеро соузников отца Георгия стали впоследствии его духовными детьми.

После перенесенной хирургической операции иеромонах Георгий должен быть отбыть пятилетний срок в Таганской и бутырской тюрьмах.

В тюрьме иеромонах Георгий врачевал раны телесные, исповедовал и причащал всех желающих, он мог “устроить подкуп любви”, как сказал о нем один из тюремных узников, в голове которого до разговора с батюшкой возникали мысли о самоубийстве.

Старец очень ясно осознавал трагическое одиночество, настигающее людей в тюрьмах: “на воле каждый может получить утешение - кто в храм сходить, кто причаститься, а ведь там не так. Там одни скорби, одни скорби”.

В 1922 году по ходатайству епископа Феодора (Поздеевского) иеромонах Георгий был освобожден и тогда же стал насельником московского Данилова монастыря.

Хотя батюшка и не принадлежал к числу высокоученой братии, которая собиралась вокруг архиепископа Феодора, он был очень тепло встречен в Даниловской обители, которая была в то время оплотом истинного Православия и преподавала азы христианской веры народу.

Отец Георгий принес в монастырь неповторимый богоносный дух и неисчерпаемый пастырский опыт Оптиной пустыни.

Он был любимым и почитаемым духовником. На исповедь к архимандриту Георгию, которую он проводил обычно сидя на скамеечке, всегда выстраивалась большая очередь. Здесь были образованные люди и простой народ, монашествующие и миряне, люди разных профессий, социального положения и возраста.

Старец был уверен, что сила христианской любви более действенна, чем ненависть гонителей, и что любовь всегда побеждает, если она соединена с молитвой.

Когда-то, еще в Мещовске, блаженный Никифорушка произнес следующие слова, похожие на стихотворение: “Не в убранстве, не в приборе, все разбросано кругом... Поминай как звали. Там трава большая, сенокосу много... Скука-мука... Березки качаются...” Эти странные, загадочные слова, произносимые то со смехом, то сопровождаемые припрыжкой, оказались пророческими и обернулись для архимандрита Георгия страшными событиями, новыми тяжелейшими испытаниями.

19 мая 1928 года старца арестовали во второй раз.

Архимандрита Георгия поместили в Бутырскую тюрьму: старцу вменено было в вину, что он “среди многих находившихся под его влиянием верующих вел работу в направлении использования религиозных предрассудков в антисоветских целях”. “Преступления” отца Георгия были “доказаны”, и 12 июня 1928 года было составлено обвинительное заключение: “Лавров играл роль “старца” в черносотенном Даниловском монастыре... “.

15 июня 1928 года Особое совещание при Коллегии ОГПУ постановило выслать архимандрита Георгия в Казахстан, в Уральск, сроком на три года. В ссылку батюшка отправился не этапом, а “за свой счет” - это облегчение выхлопотали его духовные дети. Добравшись до Уральска, он получил новое назначение, в глушь - в поселок Кара-Тюбе, находящийся примерно в 100 километрах от районного центра Джамбейты, в юго-восточной части Уральской области. И вот здесь-то, по дороге от Уральска до Джамбейты, отец Георгий увидел вокруг исполинские копны сена, как в пророческих стихах Никифорушки.

В Джамбейты также поселились ученики отца Георгия - молодые специалисты, окончившие медицинский институт в Москве и выбравшие этот далекий край, зараженный бытовым сифилисом и трахомой, чтобы быть рядом со своим старцем. Понемногу устроился быт. Все надо было делать своими руками: заготавливать дрова, корм для коровы, ухаживать за ней. Отец Георгий трудился не покладая рук, без уныния.

Вся жизнь старца и его верных спутниц определялась церковным уставом. Никогда не прекращались усердные молитвы. В доме был устроен храм, престол которого из посылочных ящиков сделал сам отец Георгий. В антиминсе находились частицы святых мощей равноапостольных Константина и Елены. Богослужения совершались на все праздники, а Великим постом - ежедневно, утром и вечером. Хор состоял из духовных чад старца, а также из других ссыльных, с которыми очень быстро установились теплые дружеские отношения.

В ссылке архимандрит Георгий очень тяжело заболел. Ему был поставлен страшный диагноз: рак гортани. Нужна была срочная операция, длительное клиническое лечение. Значит, требовалось возвращение в Россию. Но старцу не суждено было вернуться в Россию раньше положенного срока - из-за преступной неповоротливости чиновничьей машины он пробыл в Казахстане еще один, лишний год, быть может, самый трудный год изгнания и жизни вообще.

Весной 1932 года пришли наконец документы, и отец Георгий был освобожден без права проживания в Москве и 12 других городах, старец выбрал Нижний Новгород.

Смертельно больной, изнуренный лишениями и тоской по Родине, ее храмам и своим духовным чадам, отправился архимандрит Георгий в обратный путь, в Россию. Ему не говорили о том, что у него рак, но он обо всем догадался и воспринял болезнь как посещение Божие. Он находил в себе силы то и дело повторять сложенную им поговорку, чтобы поддержать унывающих спутниц: “Рак не дурак, ухватит клешнями - и прямо в Царство Небесное”.

Батюшка еще в ссылке, в 1930 году, видел сон, который означал, что он скоро умрет среди белоствольных берез, и старец нисколько не сомневался, что именно так оно и будет.

Оставались последние дни исповеднической жизни отца Георгия. Из Москвы приехали близкие духовные дети. 4 июля отец Георгий долго разговаривал со своим духовным сыном, архимандритом Сергием (Воскресенским), интересовался церковными делами, судьбой паствы. Утомившись, задремал. В комнате возле батюшки осталась только Татьяна Мельникова. Заметив, что дыхание батюшки изменилось, она позвала отца Сергия. Он тотчас пришел со Святыми Дарами. Старец взял Чашу, принял Святые Дары и так, с Чашей в руках, преставился к Богу. Блаженная кончина преподобного старца Георгия была тихой и мирной.

О смерти батюшки сразу же сообщили в Москву и кто мог поехал в Нижний. Митрополит Сергий, лично знавший отца Георгия и ценивший его как доброго, опытного пастыря, спросил, в какой день он скончался, и, услышав, что в понедельник, задумался, а потом сказал: “День ангелов”.

Наши святыни

Православная Церковь

литургически отмечает несколько событий,

связанных с одеждой Пресвятой Богородицы,

свидетельствую тем самым о своей великой

любви и почтение к Давшей жизнь Спасителю

человеческого рода Господу нашему Иисусу

Христу. Так, например, известны такие

праздники, как положение честной Ризы

Пресвятой Богородицы во Влахерне (15/2 июля),

положение честного пояса Пресвятой

Богородицы во Влахерне (13 сентября/31

августа)- празднуемые события связаны с

различными историческими происшествиями в

результате которых эти части одежды

Пречистой Девы оказались в Константинополе,

во Влахернском храме Богородицы. Кстати,

наш храмовый праздник Покрова Пресвятой

Богородицы также связан со Влахернским

храмом, так как именно в нем, во время

богослужения святой Андрей Юродивый видел,

как Пресвятая Дева осеняла своей ризой, как

покровом молящихся в храме византийцев.

Известно также, что и у нас в России

стараниями князя Василия Голицына часть

ризы Богородицы была принесена в Москву и

хранилась в Московском Успенском соборе.

Относительно пояса Богоматери известно,

что пояс был разделен на две части - одна из

которых находится в афонской обители

Ватопед. а другая оказалась в Адрианополе.

Часть пояса Богородицы находилась в Грузии,

в Зугдиди, где по распоряжению императора

Александра I, был построен храм для хранения

святыни.

Православная Церковь

литургически отмечает несколько событий,

связанных с одеждой Пресвятой Богородицы,

свидетельствую тем самым о своей великой

любви и почтение к Давшей жизнь Спасителю

человеческого рода Господу нашему Иисусу

Христу. Так, например, известны такие

праздники, как положение честной Ризы

Пресвятой Богородицы во Влахерне (15/2 июля),

положение честного пояса Пресвятой

Богородицы во Влахерне (13 сентября/31

августа)- празднуемые события связаны с

различными историческими происшествиями в

результате которых эти части одежды

Пречистой Девы оказались в Константинополе,

во Влахернском храме Богородицы. Кстати,

наш храмовый праздник Покрова Пресвятой

Богородицы также связан со Влахернским

храмом, так как именно в нем, во время

богослужения святой Андрей Юродивый видел,

как Пресвятая Дева осеняла своей ризой, как

покровом молящихся в храме византийцев.

Известно также, что и у нас в России

стараниями князя Василия Голицына часть

ризы Богородицы была принесена в Москву и

хранилась в Московском Успенском соборе.

Относительно пояса Богоматери известно,

что пояс был разделен на две части - одна из

которых находится в афонской обители

Ватопед. а другая оказалась в Адрианополе.

Часть пояса Богородицы находилась в Грузии,

в Зугдиди, где по распоряжению императора

Александра I, был построен храм для хранения

святыни.

И вот неожиданное известие: в Грузии. в запасниках государственного музея в Зугдиди учеными была обнаружен хитон Богоматери. Подлинность святыни была засвидетельствована греческими и грузинскими специалистами. Согласно некоторым историческим свидетельствам хитон оказался в Иверии либо во время иконоборческих гонений 8-го века, либо после падения Константинополя в 15 веке. О нахождении хитона в Грузии упоминает антиохийский патриарх Макарий и русские послы Феодот Елицин и Павел Захарьев и иностранные источники того времени.

Во что мы верим

Говорят: «Что за новшество?! Такого никогда не было!» - Но утверждающие это забывают о том, что современная норма церковной жизни у нас в России во многом определяется не церковными канонами, а порочной практикой советского времени, когда под гнетом богоборческой власти целью было не следование тысячелетней традиции и установлениям Православной Церкви, а элементарное выживание любой ценой. Это время наложило очень сильный отпечаток на наши представления о церковных обычаях и таинствах, в частности Крещения. Поэтому под словом «никогда» нужно понимать: «последние 70-80 лет» - это было бы более точно и правдиво.

Если появились такие сомнения в

умах людей, то стоит задуматься: знаем ли мы,

что такое Крещение? Все православные знают,

что это одно из церковных Таинств, в котором

человек очищается от греха и становится

членом Христовой Церкви, что это Таинство

совершается над человеком только один раз.

Но, по-видимому, не все знают, что требуется

от человека, который приступает к Св.

Крещению.

одно из церковных Таинств, в котором

человек очищается от греха и становится

членом Христовой Церкви, что это Таинство

совершается над человеком только один раз.

Но, по-видимому, не все знают, что требуется

от человека, который приступает к Св.

Крещению.

Известный проповедник конца XIX века прот. Георгий Дьяченко пишет: «Покаяние и вера – необходимые условия для того, кто желает креститься. Об этих условиях крещения апостол Петр в своей проповеди так говорит: «покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, – и получите дар Святого Духа»(Деян. 2, 38). Покаяние – исповедание грехов с решимостью переменить жизнь греховную на праведную – есть перемена всего духовного религиозно-нравственного и умственного направления жизни, совершенный переворот в жизни. Апостол своими словами требует того же, что требовали от Иудеев Предтеча Христов и Сам Христос, первой проповедью которых по вступлении в дело общественного служения была проповедь о покаянии (Матф. 3, 2; 4, 17). Такое покаяние есть необходимое условие для вступления в царство Христово, т.е. в Церковь Его», а о вере при крещении говорит сам Господь: «Кто будет веровать и крестится, спасен будет, а кто не будет веровать , осужден будет»(Марк 16,16). Если же все это требуется от человека, то, значит, необходимо научение его в основах христианской веры. И если крещаемый – младенец, то требуется знание веры от его крестников и родителей, которые поручаются перед Богом за христианское воспитание и наставление ребенка, которые они обязаны дать.

Если обратить нам взгляд на древние времена, которые для нас должны быть образцом христианского жития, то увидим, что ко Крещению, к принятию в церковную среду христиане относились очень серьезно. Тогда в обычае не было частых крестин, а совершались они в несколько особых дней в году (например в Крещенский сочельник, в страстную Великую Субботу), а перед этим в течении поста (а иногда и в течении нескольких лет) люди приготовлялись к Таинству беседами и поучениями, изучением христианских истин. Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский, современник тех христиан (IV век), пишет: «Великое, по истине, есть дело Крещение, и потому с размышлением к нему приступай». Такие великие святые, как, к примеру, Василий Великий, равноапостольный император Константин крестились уже в зрелом возрасте, после научения и испытания в истинах христианской веры ( и это не смотря на то, что св. Василий рожден был в христианской семье).

Как же, спросят, получились такие

отличия со временем? – Вначале, когда

христиане жили среди язычников, крестили

или уже сознательных людей, или младенцев,

но только из христианских семей, которые

были членами общины и жили истинной

христианской жизнью. Не было и возможности,

чтобы крестить детей, про жизнь родителей

которых не было известно ничего. Но со

временем, когда вера христианская

распространилась повсеместно, людей стали

крестить, в основном, в младенческом

возрасте, потому что их окружала среда, в

которой православная вера занимала

центральное место. Христианское воспитание

детей гарантировалось и семьей и

государством. Так продолжалось и у нас до 1918

года, пока Церковь не была отделена от

государства. Последующие же события всем

известны: христианская вера и благочестие

стали фактически вне закона, а за крещение

ребенка можно было и пострадать. В этих

условиях никого не нужно было испытывать –

приход в храм был уже исповеданием веры,

показателем того, что человек истинно

верующий, готовый за Христа пострадать, да и

в семьях еще оставалось старое благочестие.

При этом оглашение (т.е. наставление,

научение) и не производилось. Но начиная с 50

– 60-х годов креститься стало больше народа.

А в 80-х крещение становится уже модой:

верили – не верили – к Таинству приходили

многие. И вот уже в это время должен был

встать вопрос о испытании людей: истинно ли

они желают стать христианами? А на практике

сложилась такая ситуация: приходят

креститься и на вопрос «Веруеши ли Ему (Богу)?»,

когда крестные должны прочитать Символ

Веры – объявить во что они веруют и в Кого

крестят младенца, большинство не может дать

ответа, потому что в жизни никогда не

слышали о этом кратком изложении веры, да и

представления у них, в большинстве случаев,

о Боге и православной вере довольно

туманные. Вот и приходится за крещаемых

свою веру исповедовать батюшке или его

помощникам. Какой христианин вырастит из

этого младенца, родители и крестные

которого фактически православными

являются только по имени? Станет он

христианином в Крещении, а воспитают его и

жить он будет по-язычески, но спрашивать-то

Бог с него будет как с христианина, и что он

тогда ответит? Кому много дано, с того

больше и спросится… Лучше ему тогда было бы

и не креститься…

Все эти слова сказаны не для того, чтобы напугать людей или отвратить от крещения, но чтобы люди задумались, чтобы они поняли, что это не формальность и не просто старинный обычай. В этом Таинстве происходит коренное перерождение души человека, переход из-под власти дьявола в свободу Божиих чад.. Господь подает Свой дар – освящение Святым Духом. Подает Он эту святыню даром, но потом спросит, как мы воспользовались им, как мы его сохранили, и будет ждать доброго ответа. При Крещении человек должен отречься от дьявола, от всех дел его и от служения ему, и от всей гордыни его. И если человек после этого возвращается к своим порокам, страстям и беспечной, по отношению к Богу, жизни, то он становится богоотступником и христопродавцем, как говорили старые люди. Поэтому, чтобы такого не случилось, отнесемся со всем вниманием к святому Таинству и положим благое начало в страхе Божием, ведь это только начало…

Письмо старца своим духовным чадам.

Возлюбленные во Христе души мои,

Елевферий, Евфросиния и Михаил!От души желаю, чтобы Господь наш Иисус Христос послал Ангела Своего и направил стопы ваши и деяния на путь мира, на путь любви, на путь освящения по святой Своей воле. Аминь.

Не могу спокойно писать, не могу сдержать самого себя – мне хочется кричать, вопиять отсюда, из Катунак, чтобы вы меня услышали:

«Поздравляю, поздравляю, поздравляю вас с новорожденным, будем ему радоваться все вместе!»

Не знаю, сколько раз я его поцеловал. Не могу насмотраться на это радостное создание по имени Михаил, которое вам подарил Бог.

Вот я и думаю: что же такое хорошее вы, его родители, сделали, что Бог дал вам этого ангелочка?

Чадо мое Евфросиния, ты помнишь, что я говорил тебе несколько лет назад: «Евфросиния, ухаживаешь ли ты за своей мамой? В будущем увидишь, какую награду уготовала в душе своей. Сейчас сеешь – завтра пожнешь».

Уже сейчас чувствуется молитва твоей матери, в результате чего – это благословенное дитя, Михаил. Ах, какое милое, радостное имя!

Вошел в купель – и стал уже сын Божий и брат Христу, наследник Бога и сонаследник сладчайшего Иисуса.

Сияет на его лице свет Святой Троицы. Сияет свет Воскресения. Сияет свет Свободы. Сияет свет Сыновства. Сияет свет будущей радости.

Возрадовались святые Ангелы, старшие наши братья, радостью великой. Всплеснули руками своими в веселии, славя Бога по вхождении Михаила в благоухающую Церковь Христову, и записали его в книгу жизни на Небесах.

Сколько бы ни писал, сколько бы ни говорил, но суть в том, что я не могу достичь полноты этого младенца.

«Что будет младенец сей?»(Лк. 1, 66).

Бог знает. Во всяком случае, сияющее и благоухающее будущее приуготовляется. Это видно уже сейчас. Чада мои Елевферий и Евфросиния! с рождением Михаила дом ваш вошел или, вернее, поднялся в иную духовную сферу. И я, скудный, худший из всех, отсюда, напоследок, вам желаю:

Мира и любви, здоровья и радости.

Сладчайший Иисус и Пресвятая Дева

да будут царствовать в вашей семье.

Аминь. Аминь. Буди.

Иеромонах Ефрем Катунакский.

Почитайте детям...

Природы праздный соглядатай,

Люблю, забывши все кругом,

Следить за ласточкой стрельчатой

Над вечереющим прудом.

Вот понеслась и зачертила –

И страшно, чтобы гладь стекла

Стихией чуждой не схватила

Молниевидного крыла.

И снова то же дерзновенье

И та же темная струя, -

Не таково ли вдохновенье

И человеческого я?

Не так ли я, сосуд скудельный,

Дерзаю на запретный путь,

Стихии чуждой, запредельной,

Стремясь хоть каплю зачерпнуть?

Афанасий Фет.

* * * * *

Будто солнцу улыбаясь,

На соломке молодой

Дремлет, медленно качаясь,

Ржи колосик золотой.

Весь с рогами, - как улитка,

Жизни внутренней полна,

Он пригнулся от избытка

Полновесного зерна.

А вблизи, поднявшись важно,

Смотрит с гордостью другой,

Все лишь кверху, да отважно, -

Так и видно, что пустой.

* * * * *

Простой цветочек дикий

Нечаянно попал

В один пучок с гвоздикой:

И что же? – От нее

Душистым стал и сам.

Хорошее знакомство в прибыль нам.

* * * * *

Лена с Мариной бегали по парку. Они ловили сачками бабочек. Вдруг Лена остановилась и прошептала:

— Я... кажется, потеряла крестик!

— Золотой? — ахнула Марина.

— Нет...

— Серебряный?

— Да нет же! — ответила Лена и стала искать пропажу.

Удивилась Марина. Самая нежадная из ее подруг жалеет дешевый крестик!

— Смотри, какая бабочка! — показала она. — Поймаем?

— Нет! — отказалась Лена. — Я без крестика боюсь что-нибудь делать!

— Почему? — еще больше удивилась Марина. Лена была не только нежадная, но и самая смелая девочка во дворе.

— Потому что он защищает от видимых и невидимых врагов. Так мне бабушка говорила! — раздвигая траву руками, сказала Лена.

— Невидимых? — переспросила Марина. — А разве есть такие?

— Сколько угодно! — кивнула Лена. — Они всегда готовы подставить нам подножку, как драчливый мальчишка, ужалить, как оса, укусить, как злая собака, и вообще утащить в ад! А крестик не дает им сделать это!

Лена была не только нежадной и смелой, но и самой правдивой девочкой. И Марине стало страшно.

— Я тоже хочу, чтобы меня защищал крестик! — призналась она. — Но папа с мамой купят мне золотой, когда вырасту!..

— Какая разница, простой или золотой? — прекращая поиски, сказала Лена. — У меня есть деньги на мороженое. Пошли в храм за крестиками?

— Через весь город?! — вспомнив про врагов, ужаснулась Марина.

Всю дорогу она плелась за подругой, замирая от страха. Но когда они купили и надели на себя по крестику, шла домой смело, никого не боясь, как Лена.

И правда — чего ей теперь было бояться?

Уставщик

Среди

семи церковных Таинств, Таинство

Причащения Святых Христовых Таин, как и

Таинство исповеди – самое и первостепенное

для христианина. Оно составляет духовную

основу жизни человека и без частого к нему

обращения душа погибает, как и тело без

воздуха.

Среди

семи церковных Таинств, Таинство

Причащения Святых Христовых Таин, как и

Таинство исповеди – самое и первостепенное

для христианина. Оно составляет духовную

основу жизни человека и без частого к нему

обращения душа погибает, как и тело без

воздуха.

Многие знают, что Святые Дары Евхаристии («Евхаристия» с греч. – «Благодарение», так и Литургия часто называется, а точнее ее важнейшая часть, когда происходит преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы – «Евхаристический канон») являются величайшей милостью Божией к человеку: мы можем (если будем готовы) каждый день принимать в себя вещественно Самого нашего Бога, становиться с ним одним телом, обожаться, просвещаться Духом. Что бы еще большего желать для человека в этой жизни? Но по дару и спрос (хотя, по правде сказать, спроса как раз то и нет, потому что мы никогда не будем достойны этого дара Божия и дается он нам только по великой Его милости). Чтобы достойно причащаться, нужно и жизнь вести согласно с заповедями Божиими; Всесвятому Дару должно соответствовать наше стремление к святости, к просвещению Духом, к становлению нового человека вместо ветхого, плотского.

Но вот мы подготовились: постились, каялись в наших грехах, старались положить начало правой жизни, следили за помыслами и за своим языком. Прошло время в подвигах и мы немного очистили свою душу. Но стоит нам отойти от исповедального аналоя, как сразу приходит мысль расслабиться после «великих» трудов. А, между тем, самый ответственный момент еще впереди. И потому, как в нас совсем мало благоговения, мы не знаем как нужно себя вести перед, во время и после приобщения Святыне. Посмотрим сами на себя:

Батюшка возгласил: «Святая Святым» - все благоговейно со смирением поклонились и … словно высыпалось на пол при этом поклоне все наше благоговение и все святые чувства: задвигались, зашумели. Приходит мысль: «Батюшка сейчас причащается, а потом еще и исповедовать будет – можно отдохнуть». В храме спереди – движения, сзади – хождения и разговоры, кто чем занимается. А во святом алтаре, среди этого «благочестивого» базара, на престоле в Своих Дарах реально присутствует Господь Иисус Христос. Как же Он взирает на это и не гневается, когда мы, рабы Его, не могущие и шага сделать без Его благодати, не ставим даже в копеечку Его присутствие среди нас? Как же Он, видя нас, причастников Своих, такими, еще сподобляет неосужденного причащения? О множество милости Твоей, Господи! В храме в это время читаются молитвы перед причащением, но кто их слушает? Причастник ли ты – слушай их, хоть и дома все прочитал, – покаяние в грехах не имеет предела до смерти; не собираешься приступать к Чаше – слушай их, тебе каяться нужно не меньше, чем готовому к Таинству. Вот достойное предстояние Царю, которое показывает наше смирение перед Ним.

Вот наступил долгожданный момент.

Во время причащения нужно благоговейно

поклониться вынесенным Святым Дарам и

вместе со священником почитать молитвы, которыми мы

исповедуем, что Иисус Христос есть истинный

Сын Божий, а в Чаше – истинные Тело и Кровь

Его. Еще этими молитвами мы исповедуем, что

приступаем не лукаво, как Иуда, но с

искренним покаянием, как раскаявшийся на

кресте разбойник. Сложив крестообразно

руки на груди (правая поверх левой), со

смирением и молитвой (посмотрите в

молитвослове – в конце молитв ко

причащению написано: «Приходя же

причаститься, произноси мысленно эти стихи

Метафраста:») приступим к Чаше. Да не будет

на наших лицах улыбок, рассеяния и суеты.

Преп. Симеон Новый Богослов пишет: «добре и

очень добре сказал св. Симеон <Студит>,

чтоб никто не причащался без слез, и что это

возможно и истинно удобно для всякого».

Поэтому да приносим Христу сердечные слезы

и сокрушение, чувство своего недостоинства

и веру в Его милость.

священником почитать молитвы, которыми мы

исповедуем, что Иисус Христос есть истинный

Сын Божий, а в Чаше – истинные Тело и Кровь

Его. Еще этими молитвами мы исповедуем, что

приступаем не лукаво, как Иуда, но с

искренним покаянием, как раскаявшийся на

кресте разбойник. Сложив крестообразно

руки на груди (правая поверх левой), со

смирением и молитвой (посмотрите в

молитвослове – в конце молитв ко

причащению написано: «Приходя же

причаститься, произноси мысленно эти стихи

Метафраста:») приступим к Чаше. Да не будет

на наших лицах улыбок, рассеяния и суеты.

Преп. Симеон Новый Богослов пишет: «добре и

очень добре сказал св. Симеон <Студит>,

чтоб никто не причащался без слез, и что это

возможно и истинно удобно для всякого».

Поэтому да приносим Христу сердечные слезы

и сокрушение, чувство своего недостоинства

и веру в Его милость.

Есть среди приступающих к Таинству такие люди, которые то ли от брезгливости, то ли от неосторожности не широко раскрыв рот и губами, а как-то брезгливо зубами пытаются принять частицу, что может привести к падению даров на пол, что совсем недопустимо. А брезгливость здесь вообще не может иметь место – Сам Христос раздает нам Свои Дары и мы, причащаясь от одной Плоти становимся одной плотью: «Один Хлеб, и мы многие – одно Тело, ибо все причащаемся от одного Хлеба» (1 Кор. 10,17).

Принявши Тело и Кровь Христову с благоговением потребим и после того, как оботрут уста, облобызаем край Святой Чаши, как самое Христово ребро, из которого истекла Кровь и вода. Причастившись отойдем и поодаль поклонимся (но не до земли) и ополоснем рот теплотой, чтобы ни единая частица Св. Даров не изошла из наших уст. С древних апостольских времен положен такой порядок при причащении: сначала подходят монахи, потом дети, мужчины и далее женщины.

После приобщения полагается не кланяться до земли из благоговения к Дару. Необходимо поблагодарить Господа, прочитать благодарственные молитвы и стараться проводить время в священных размышлениях, молитве, сторониться бесчинного смеха, ссор, вражды, гнева и всякого греха. Удостоившись же причащения Св. Даров, пренебрегать ими – все равно, что и никогда не приобщаться их, а хуже того – быть подобным Иуде. «Разве не все равно, - говорит св. Иоанн Златоуст, - никогда не приобщаться Таин и – после того как удостоился их, пренебрегать их, оскорблять их и соделать себя недостойным их?» Поэтому после Причащения нужно нам не отдыхать от трудов говения, а напротив, еще больше прилагать сил к охранению себя от падения.

Честная Кровь Христа не только от тления нас избавляет, но и от всякой нечистоты, сокрытой внутри, и не оставляет нас охлаждаться в нерадении, но делает нас более горячими в Духе. Свт. Кирилл Александрийский

* * *

Достойное Причащение возможно только при постоянно благочестивой жизни или после решительного раскаяния в жизни греховной и решительного оставления ее, засвидетельствованного и запечатленного принесением покаяния по наставлению Св. Церкви.

Удаляющийся от причащения Святых Таин, отчуждается от Христа, предоставляется самому себе, своему естеству, пораженному вечной смертью. Вечную смерть уничтожает в человеке, внутри его, в уме и сердце, один Христос. Свт. Игнатий (Брянчанинов)

* * *

Когда мы недостойно приобщаемся Тайны, мы погибаем наравне с христоубийцами.

Веруйте, что и ныне совершается такая вечеря, на которой Сам Он (Христос) возлежал. И ничем не отлична одна от другой. Нельзя сказать, что сию совершает человек, а ту совершал Христос; напротив, и ту и другую совершает Сам Он. Посему, когда видишь, что священник преподает тебе Дары, представляй, что не священник делает сие, но Христос простирает к тебе руку. Свт. Иоанн Златоуст

* * *

Со страхом и трепетом приступив к Святым Тайнам, со страхом и трепетом будем и все прочее жития нашего время жительствовать, чтобы всегда с нами пребыл Господь и мы с Ним. Свт. Феофан Затворник

* * *

Когда христианин причастится, тогда, размышляя, каких он страшных и небесных Таин приобщился, он внимает себе, чтобы не обесчестить благодать, боится своих помыслов, собирает и хранит их, полагает начало более строгой и добродетельной жизни и удаляется, насколько возможно, от всякого зла. Преп. Никодим Святогорец

Духовный опыт

По учению

блаженной памяти

Старца Паисия Святогорца

Авва Паисий Великий сказал: «Сообщайся

с людьми, которые любят Бога и имеют страх

Божий, чтобы и тебе стяжать Божественный страх» и Псалмопевец пишет: «с преподобным

преподобен будешь, и со строптивым

развратишься»(Пс.).

Наше же безбожное время явно не изобилует

такими людьми вокруг нас: кто-то заботится о

детях, кто-то заботится о себе, кто-то

заботится о своем любимом огороде, кто-то

еще о чем-то, но нет тех, кто печется о

Божественном просвещении. Даже в храме

Божием мы редко можем увидить человека не

просто благочестивого, но и благоговейного,

для которого святость – не отвлеченное

понятие, который и в храме ведет себя так,

словно попал на Небо, и в любой ситуации –

словно рядом с ним явственно находится

Христос. Такими были святые. От них, из житий

и из их писаний, и нам надо научаться страху

Божьему, потому что по Приточнику «начало

премудрости – страх Господень»(Притч. 9,10).

Вот и Старец Паисий Святогорец научал из

своего опыта, что благоговение – это страх

Божий, внутренняя скромность, духовная

чуткость. Человек благоговейный может

стесняться, но эта стеснительность

источает мед в его сердце, она привносит в

его жизнь не мучение, но радость. Движения

человека благоговейного тонки и аккуратны.

Он отчетливо ощущает присутствие Бога,

Ангелов и святых, он чувствует близ себя

присутствие призирающего его Ангела-Хранителя.

В своем уме он постоянно имеет мысль о том,

что его тело есть храм Святого Духа. И живет

он просто, чисто и освященно. Человек

благоговейный везде ведет себя со

вниманием и скромностью, он живо ощущает

всякую святыню. Например, он внимателен к

тому, чтобы не стать спиной к иконам; туда,

где сидят, например на диван или стул, он не

положит Евангелие, духовную книгу или какую-то

святыню; если он видит икону, то его сердце

исполняется взыграния, его глаза

заволакиваются слезами. Даже просто увидев

имя Христово где-то написанным, он

благоговейно его лобызает, и его душа

внутренне услаждается. Даже заметив

брошенный на землю обрывок газеты, где

напечатано, к примеру, имя Христово или же

слова «Священный храм Святой Троицы», он

нагибается, подбирает этот клочек,

благоговейно лобызает его и огорчается, что

он брошен на землю.

страх» и Псалмопевец пишет: «с преподобным

преподобен будешь, и со строптивым

развратишься»(Пс.).

Наше же безбожное время явно не изобилует

такими людьми вокруг нас: кто-то заботится о

детях, кто-то заботится о себе, кто-то

заботится о своем любимом огороде, кто-то

еще о чем-то, но нет тех, кто печется о

Божественном просвещении. Даже в храме

Божием мы редко можем увидить человека не

просто благочестивого, но и благоговейного,

для которого святость – не отвлеченное

понятие, который и в храме ведет себя так,

словно попал на Небо, и в любой ситуации –

словно рядом с ним явственно находится

Христос. Такими были святые. От них, из житий

и из их писаний, и нам надо научаться страху

Божьему, потому что по Приточнику «начало

премудрости – страх Господень»(Притч. 9,10).

Вот и Старец Паисий Святогорец научал из

своего опыта, что благоговение – это страх

Божий, внутренняя скромность, духовная

чуткость. Человек благоговейный может

стесняться, но эта стеснительность

источает мед в его сердце, она привносит в

его жизнь не мучение, но радость. Движения

человека благоговейного тонки и аккуратны.

Он отчетливо ощущает присутствие Бога,

Ангелов и святых, он чувствует близ себя

присутствие призирающего его Ангела-Хранителя.

В своем уме он постоянно имеет мысль о том,

что его тело есть храм Святого Духа. И живет

он просто, чисто и освященно. Человек

благоговейный везде ведет себя со

вниманием и скромностью, он живо ощущает

всякую святыню. Например, он внимателен к

тому, чтобы не стать спиной к иконам; туда,

где сидят, например на диван или стул, он не

положит Евангелие, духовную книгу или какую-то

святыню; если он видит икону, то его сердце

исполняется взыграния, его глаза

заволакиваются слезами. Даже просто увидев

имя Христово где-то написанным, он

благоговейно его лобызает, и его душа

внутренне услаждается. Даже заметив

брошенный на землю обрывок газеты, где

напечатано, к примеру, имя Христово или же

слова «Священный храм Святой Троицы», он

нагибается, подбирает этот клочек,

благоговейно лобызает его и огорчается, что

он брошен на землю.

Вот таков благоговейный человек, а мы, посмотрим, такие ли? Но чем отличается благоговение от внешнего благочестия? “Благочестие – это одеколон, а благоговение – это фимиам. Для меня, – говорит Старец, – благоговение есть величайшая добродетель, потому что человек благоговейный привлекает к себе Благодать Божию, он становится приемником Благодати, и она естественно пребывает с ним. Потом, когда Благодать его «выдает», все благоговеют перед ним и расположены к нему, в то время как человек-бесстыдник внушает отвращение и взрослым, и детям.”

Старец Паисий особенно выделял, что женщины должны иметь благоговение большее, чем мужчины. Женщина по природе своей должна иметь благоговение. Если у мужчин нет благоговения, то они просто равнодушны. Если же теряют благоговение женщины, то они доходят до тяжелых проступков.

“Отцы

говорят, что для стяжания благоговения надо

жить или общаться с людьми его имеющими и

наблюдать за тем, как ведут себя они. Это,

конечно же, не значит, что надо смотреть за

тем, что они делают и внешне повторять это,

не ощущая смысл действий внутренне,

поскольку в таком случае это будет не

благоговение, а лжеблагоговение. Ложное

отталкивает. Благоговение – это Благодать

от Бога внутри человека. Благоговейный

делает то, что он делает, потому что так он

это ощущает в себе. Есть в нас, конечно,

благоговение от естества, но если мы не

возделываем его, то дьявол, вселяя

забывчивость, низвергает нас в бесчувствие

и неблагоговение. Однако благоговение

просыпается вновь от наблюдения за тем, как

ведет себя человек благоговейный.

Благоговение передается. Движения,

поведение человека благоговейного, как

аромат, передается другому; конечно, если в

нем самом есть доброе расположение и

смирение. Скажу тебе, что если человек не

имеет благоговения, то он не имеет ничего.

Благоговейный же, будь он и необразован,

всякую святыню видит чисто, видит ее такой,

какая она есть в действительности. Он не

ошибается ни в чем, что связано с

божественными смыслами.”

“Отцы

говорят, что для стяжания благоговения надо

жить или общаться с людьми его имеющими и

наблюдать за тем, как ведут себя они. Это,

конечно же, не значит, что надо смотреть за

тем, что они делают и внешне повторять это,

не ощущая смысл действий внутренне,

поскольку в таком случае это будет не

благоговение, а лжеблагоговение. Ложное

отталкивает. Благоговение – это Благодать

от Бога внутри человека. Благоговейный

делает то, что он делает, потому что так он

это ощущает в себе. Есть в нас, конечно,

благоговение от естества, но если мы не

возделываем его, то дьявол, вселяя

забывчивость, низвергает нас в бесчувствие

и неблагоговение. Однако благоговение

просыпается вновь от наблюдения за тем, как

ведет себя человек благоговейный.

Благоговение передается. Движения,

поведение человека благоговейного, как

аромат, передается другому; конечно, если в

нем самом есть доброе расположение и

смирение. Скажу тебе, что если человек не

имеет благоговения, то он не имеет ничего.

Благоговейный же, будь он и необразован,

всякую святыню видит чисто, видит ее такой,

какая она есть в действительности. Он не

ошибается ни в чем, что связано с

божественными смыслами.”

“Тот, в ком есть многая вера и истинное благоговение, питается высшим, духовным, тем, что неописуемо. Однако есть и такие, кто имеет лишь сухое внешнее благоговение. Такие люди сухо говорят в себе: «Так, сейчас я вхожу в церковь, значит, надо аккуратно сесть, двигаться не следует, голову нужно склонить, а крестным знамением осенять себя вот так»! Но чувствовать это нужно изнутри. Эти поступки не должны совершаться лишь внешнее. Снимать скуфью, входя в церковь, от благоговения – это одно, и снимать ее, чтобы освежить голову, - это другое. Благоговение видно в том, как мы причащаемся, как берем антидор и тому подобное. Если осенять себя широким крестным знамением, но делать это просто, смиренно, то других это не заденет. Но если человек думает о том, видят ли его другие и без конца крестится, то над ним станут смеяться. Видишь, что мирской дух не принимается. Когда есть настоящее благоговение, его видно. А без настоящего благоговения «благообразно» превращается в «безобразно»”.

“Поможет нам в стяжании благоговения исследование умом всего священного и углубление в него, а также использование тех благоприятных возможностей, которые нам даются. Все это потихоньку пробуждает в человеке благоговение. Например, если мне дана благоприятная возможность зайти ненадолго в какой-то храм и помолиться, а я ее не использую, то я лишаю себя Благодати. Но когда я хочу зайти, и не делаю этого, столкнувшись с неким препятствием, то я не лишаюсь Благодати, потому что Бог видит мое благое намерение. В стяжании благоговения также очень помогает знакомство со святыми нашего края, нашей Родины, любовь к ним и соединение себя с ними. Бог радуется, когда мы благоговеем перед святыми и любим их. А когда у нас будет благоговение к святым, насколько большее благоговение будет у нас к Богу!”

Теплым летним вечером 25 июля наш храм посетил, гостивший в Свято-Никольском монастыре, монах со Святой Горя Афон – о. Александр (Блюм). Будучи немцем по происхождению, обратившимся в православие, он долго подвизался на Святой Земле и стал последним монахом-отшельником, жившим в монастыре преп. Харитона Исповедника (теперь в этом древнейшем монастыре никто не живет). Сейчас он пребывает в келлии свт. Николая при афонском греческом монастыре Григориат. Два года назад настоятель нашего храма сподобился посетить его келлию и был очень утешен теплым и ласковым приемом. Неисповедимые пути Господни привели и афонского подвижника к нам, на Карижу. О. Александр весьма утружденный возрастом и болезнями, однако, с интересом осмотрел храм и территорию его, помолился, побывал на могилках архимандрита Сергия и схиигумена Парфения, живо интересовался вопросами, связанными с историей храма и его современной приходской жизнью.

Наконец у нашего листка появился свой собственный уголок в храме (точнее – в притворе). Самый важный момент в этом – появление ящика для предложений и вопросов. Нам давно хотелось организовать живое общение с читателями. За прошедшие вот уже более года издания, честно сказать, нам трудно определить степень интереса к листку и его актуальность для Вас. Поэтому просим, если что-то осталось непонятным в прочитанных статьях, если Вам что-то еще интересно узнать или у вас есть предложения и пожелания, не стесняться и писать нам в листок. А по активности общения нам можно будет судить о полезности наших усилий. Ведь приход – это наш второй дом…