|

|

|

|

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Климента, архиепископа Калужского и Боровского |

|

|

Приходской листок

церкви |

№

7 (выпуск 13) |

|

|

|

|

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Климента, архиепископа Калужского и Боровского |

|

|

Приходской листок

церкви |

№

7 (выпуск 13) |

Наши праздники

Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасение проповедание, в храме Божии ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает, Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Во Имя Отца и Сына и Святого Духа!

Ангели, вхождение Пречистыя зряще, удивишася – так поет сегодня Святая Церковь, разделяя восторг Горнего мира по случаю вхождения во храм Преблагословенной Девы Марии, Божией Матери. Ангелы удивляются. Что же должны делать мы – люди, составляющие этот, земной мир? И удивляться, и радоваться, ибо Преблагословенная Дева избрана от мира, из людей, и в этом наша великая радость. Принадлежащая к человеческому роду, Она в Своем совершенстве достигла того, что стала Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим.Каждый христианский праздник – это не только воспоминание чего-то совершившегося давно и навсегда ушедшего. Каждое событие, которое празднует Святая Церковь, - это событие нынешнего дня, событие, всегда живое и действенное и потому – назидательное и спасительное. Участвовать в церковном празднике, в богослужении по случаю праздника – это значит приобщаться святости празднуемого события. Спасение – это жизнь, это действие, вечно совершающееся и приобщающее нас к великому и вечному. Вот почему мы и сегодня не только удивляемся вместе со всем Горним миром, не только радуемся по случаю события введения во храм Божией Матери, но и сопереживаем, соучаствуем в нем, через это участие приближаясь к Виновнице торжества – Божией Матери.

Как же можно нам приблизиться к Ней, как можно стать участниками события, посвященного Ей, и наследниками благодати этого праздника? Путь к этому один – подражание, уподобление Пресвятой Богородице.

Божия Матерь в Своей жизни явила нам многие примеры добродетелей и высшего совершенства. Она оставила благодатный пример веры, любви, надежды, смирения и абсолютной преданности воли Божией. Она явила нам высочайший пример стояния перед Богом. Введение Пресвятой Девы во храм Божий, которое сегодня мы празднуем, - это Ее уход из мира для ангельского общения и служения Богу, для подготовки к принятию подвига Богоматеринства ради спасения мира. В этом Она явила пример иноческого посвящения, став Первоинокиней мира. Она освятила подвиг стояния перед Богом, подвиг, который необходим не только монаху, но и каждому христианину. Как трудно бывает хоть на время отрешиться от повседневной суеты и проникнуться бескорыстным чувством благодарности Богу и славословить Его. В храме Божием Преблагословенная прославляла Бога, созидала непорочную Храмину, Которая должна была вместить в Себя Невместимого. В святом храме Божием Она получала все необходимое для этого.

Мы видим, как важно посещать храм Божий, ибо в нем мы созидаем чистый храм для живущего в нас Духа Святого. И если мы желаем быть ближе к Божией Матери, постараемся уподобиться Ей. Будем вместе с Ней жить жизнью храма, в храме молиться и возноситься духом. Храм Божий – это Божий дом, дом молитвы, это не только школа благочестия и врачебница, но и место встречи с Богом, с Божией Матерью, с Небожителями и друг с другом.

В храме Божием и ныне живет, молится с нами, сорадуется и разделяет скорби наши Преблагословенная Дева Мария. В храме особенно ощутима Ее любовь к Богу и к роду человеческому. Будем это помнить сегодня, когда величаем Матерь Божию по случаю праздника, и всегда, во все дни жизни нашей, ибо много может моление Матернее ко благосердию Владыки. Аминь.

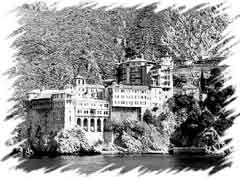

Рассказ паломника о Святой горе неизбежно связан со многими трудностями. Во-первых, это трудности духовного характера, а во-вторых, Афон – это настолько огромное и сложное явление, которое очень трудно уложить в рамки обычного человеческого повествования. Афон можно, в этой связи, уподобить содержанию картины или поэме, которые нужно пересказать, и как бы не искусен был пересказ, все равно он будет бесконечно далек от оригинала…

Сад Богоматери, как называют Афон его жители, полон благоуханных цветов и в прямом и в переносном, духовном, смысле. И когда Господь сподобляет меня посетить Святую Гору, я всегда молюсь Пресвятой Богородице, да сподобит Она и меня ощутить нечто от этого духовного аромата райских садов. И действительно, когда ходишь по этим паломническим тропам, исхоженным, может быть, в течении тысячи лет стопами боголюбцев, то разлитый в самом воздухе аромат, оказывается весьма сходным с запахом богослужебного ладана, свидетельствуя о том, что весь Афон представляет из себя огромный храм, посвященный Пресвятей, Пречистей и Преблагословенней Богородице и Приснодеве Марии.

Для русского паломника

путешествие по Святой Горе всегда

начинается с посещения русского Свято-Пантелеймонова

монастыря, некогда самого большого на Афоне, братия которого

насчитывала более полутора тысячи человек.

Сейчас монастырь, одно время и вовсе

близкий к полному запустению, постепенно

восстанавливается – все меньше зияет

пустых оконных провалов в огромных

братских корпусах, благоустраивается

монастырская территория, на берегу урчит

строительная техника… Прибавляется и

монастырская братия, хотя и очень медленно,

но тому есть множество причин. Здесь и

высокие требования, которые неизбежно

выдвигает перед послушником афонские

духовные традиции, затрудненность принятия

пострига на Афоне для русских, т.к. во-первых,

это связано с принятием греческого

гражданства, а во-вторых, некоторой боязнью

греков перед угрозой массового притока

русских на Святую Гору. И правда, сердце

какого русского человека не начинает

сильно биться только при одном упоминании

об Афоне. Для русского человека – Афон

всегда был как бы неким образцом и эталоном

истинного монашества. В чем тут дело: то ли

зерно монашеской жизни, посеянное

преподобным Антонием в Киевской Руси (и

сегодня рядом с монастырем Эсфигмен

показывают пещерку, в которой подвизался

родоначальник русского монашества), несло в

себе неизгладимую генетическую память о

великой православной святыне, или тот факт,

что главные духовные импульсы в периоды

затухания собственной духовной жизни в

России поступали, как правило, с Афона, то ли

духовное устроение русского человека,

стремящегося к предельному воплощению

идеала, находило в строгости и

бескомпромиссности афонских старцев,

лучшее изображение православного

иночества – сказать однозначно трудно,

однако, верно то, что наши соотечественники

демонстрируют к Афону гораздо более

трепетное отношение, чем греки, для которых

Афон лишь часть их истории и своеобразная

духовная резервация.

самого большого на Афоне, братия которого

насчитывала более полутора тысячи человек.

Сейчас монастырь, одно время и вовсе

близкий к полному запустению, постепенно

восстанавливается – все меньше зияет

пустых оконных провалов в огромных

братских корпусах, благоустраивается

монастырская территория, на берегу урчит

строительная техника… Прибавляется и

монастырская братия, хотя и очень медленно,

но тому есть множество причин. Здесь и

высокие требования, которые неизбежно

выдвигает перед послушником афонские

духовные традиции, затрудненность принятия

пострига на Афоне для русских, т.к. во-первых,

это связано с принятием греческого

гражданства, а во-вторых, некоторой боязнью

греков перед угрозой массового притока

русских на Святую Гору. И правда, сердце

какого русского человека не начинает

сильно биться только при одном упоминании

об Афоне. Для русского человека – Афон

всегда был как бы неким образцом и эталоном

истинного монашества. В чем тут дело: то ли

зерно монашеской жизни, посеянное

преподобным Антонием в Киевской Руси (и

сегодня рядом с монастырем Эсфигмен

показывают пещерку, в которой подвизался

родоначальник русского монашества), несло в

себе неизгладимую генетическую память о

великой православной святыне, или тот факт,

что главные духовные импульсы в периоды

затухания собственной духовной жизни в

России поступали, как правило, с Афона, то ли

духовное устроение русского человека,

стремящегося к предельному воплощению

идеала, находило в строгости и

бескомпромиссности афонских старцев,

лучшее изображение православного

иночества – сказать однозначно трудно,

однако, верно то, что наши соотечественники

демонстрируют к Афону гораздо более

трепетное отношение, чем греки, для которых

Афон лишь часть их истории и своеобразная

духовная резервация.

Получив

благословение духовника русского

монастыря отца Макария на путешествие, как

это принято у наших паломников, и мы вместе

с калужанином, рабом Божиим Геннадием,

отправились в путь. Каждое новое посещение

Святой Горы несет ииновые впечатления и

знакомства. Одной из моих целей в этот

приезд, было посетить, по возможности те

монастыри, в которых я еще не был. Вот

поэтому направились мы вначале в Кариес (или

Карею), административный центр Афона, где в

церкви Протата (духовное управление Афона)

находится чудотворный образ Богоматери «Достойно

есть». В Кариесе расположен также

великолепный русский Свято-Андреевский

скит, выросший в XIX до размеров огромного

монастыря, и в XX веке не избежавший участи

всех русских монастырей – опустения и

частичного, либо полного разрушения.

Получив

благословение духовника русского

монастыря отца Макария на путешествие, как

это принято у наших паломников, и мы вместе

с калужанином, рабом Божиим Геннадием,

отправились в путь. Каждое новое посещение

Святой Горы несет ииновые впечатления и

знакомства. Одной из моих целей в этот

приезд, было посетить, по возможности те

монастыри, в которых я еще не был. Вот

поэтому направились мы вначале в Кариес (или

Карею), административный центр Афона, где в

церкви Протата (духовное управление Афона)

находится чудотворный образ Богоматери «Достойно

есть». В Кариесе расположен также

великолепный русский Свято-Андреевский

скит, выросший в XIX до размеров огромного

монастыря, и в XX веке не избежавший участи

всех русских монастырей – опустения и

частичного, либо полного разрушения.

Рядом с Кариесом находится также и монастырь Кутлумуш, в котором мне не удалось побывать раньше. Туда и направили мы наши стопы в первую очередь. В этом самом древнем монастыре Святой Горы (он был построен в 988 году – году Крещения Руси) нас ждала встреча с чудотворным образом Божией Матери «Грозная Предстательница» и русским монахом отцом Рафаилом. Отец Рафаил – тесна земля – оказался сопостриженником и другом хорошо нам знакомого отца Никифора из Спас-Прогнани, который неопустительно посещает наш храм на праздник «Боголюбивой». Так интересны и разнообразны человеческие судьбы: птенцы, вылетевшие из одного духовного гнездышка – Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, разлетелись далеко – один в Калужские пределы, к могилке старца схиархимандрита Амвросия Балабановского, другой – в удел Божией Матери, но духовная связь сохранилась. От отца Рафаила протянулась на Афоне у меня другая духовная ниточка – отец Рафаил посоветовал мне навестить отца Дионисия – румына. Это муж послушания,»- сказал о. Рафаил,-« семьдесят лет в послушании на Афоне, к нему многие ходят за советом, сходи и ты». Так, напуствовованный «Грозной Предстательницей» и отцом Рафаилом, отправились и мы дальше в путь.

Теперь нас ждала встреча с отцом Доримедонтом, русским молодым иеромонахом, живущим в келье Казанской Божией Матери. Отец Доримедонт, муж ученый и просвещенный, он перевел с греческого на русский замечательную книгу бесед старца Паисия Святогорца «Духовное пробуждение» и способствовал ее изданию в России. Книга за непродолжительный срок выдержала два тиража и сегодня является настольной книгой многих православных русских людей, ищущих «единое на потребу»

|

Обижен ты кем или обесчещен, - не негодуй, ибо и Владыка наш Христос Бог ради тебя понес тягчайшие поношения и даже крест, чтоб тебя научить терпению. |

Каждый

раз, встречаясь со скромными келлиотами,

живущими в великой скудости то всякий раз

убеждаешься в убедительности монашеского

подвига, соединенного с недостатком

необходимых, как на кажется, удобств. Келья,

а точнее калива отца Доримедонта

расположена у самой дороги. Ведущей на

Ивирон, где находится икона Божией Матери «Иверская».

Внутри – маленькая церковь во имя иконы

Божией Матери «Казанская», рабочий

кабинетик с духовной библиотекой, словари,

комната для гостей и кухня. Вот и все,

пожалуй. И совершенно чудный, ласковый,

деликатный, полный участия и готовности

помочь отец Доримедонт. С любовью

встретились и поговорили с ним о многом: о

великом и малом, о чем говорят обычно

русские православные люди, наверное,

разговоры похожи, а главное - радость

братской встречи, которая ни с чем

несравнима и это, пожалуй, главное.

Каждый

раз, встречаясь со скромными келлиотами,

живущими в великой скудости то всякий раз

убеждаешься в убедительности монашеского

подвига, соединенного с недостатком

необходимых, как на кажется, удобств. Келья,

а точнее калива отца Доримедонта

расположена у самой дороги. Ведущей на

Ивирон, где находится икона Божией Матери «Иверская».

Внутри – маленькая церковь во имя иконы

Божией Матери «Казанская», рабочий

кабинетик с духовной библиотекой, словари,

комната для гостей и кухня. Вот и все,

пожалуй. И совершенно чудный, ласковый,

деликатный, полный участия и готовности

помочь отец Доримедонт. С любовью

встретились и поговорили с ним о многом: о

великом и малом, о чем говорят обычно

русские православные люди, наверное,

разговоры похожи, а главное - радость

братской встречи, которая ни с чем

несравнима и это, пожалуй, главное.

Впереди мимо холмов, вечно-зеленых рощ, виноградников, полуразрушенных келлий, вилась дорога к Ивирону. Великий монастырь Ивирон расположен у самого морского побережья, с которого много веков назад братия грузинского монастыря, а Ивирон по- гречески и значит «монастырь грузин», видели над морем огненный столп, в котором стояла икона Божией Матери. Сама икона находится в небольшом параклисе, часовенке, у монастырских врат, так как по воле Царицы Небесной, икона должна находиться не внутри монастыря, а как бы снаружи, свидетельствуя о том, что Пресвятая Дева Сама хранит монахов и всю Святую Гору. Встреча с этой иконой всегда чрезвычайна. К иконе невольно подходишь как Самой Царице и молишься очень трепетно и глубоко, поверяя свои нужды и печали. Перед иконой нас благословили совершить небольшой молебен, что мы и сделали, молитвенно поминая всех, «заповедовавших нам недостойным молиться за них». Верим, что наша убогая молитва не осталась без ответа.

Далее наш путь лежал в замечательный монастырь Ставроникита («Крест Никиты»),святыней которого является чудотворная мозаичная икона святителя Николая, пострадавшая от иконоборцев. История этой иконы вкратце такова: в 1545 году рыбаки вытащили из моря мозаичную икону Святителя Никиты, выброшенную в море в 830 году, 700 лет пролежала икона на дне морском и осталась совершенно невредимой и неизменившейся. В монастыре мы провели чудную ночь с ранней литургией в маленьком храме рядом с монастырем. Путь к церкви освещали небольшие фонари, расставленные вдоль тропинке, по которой по афонски быстро и легко, словно не шли, а вереницей летели монахи в длинных развевающихся рясах. Утром мы снова в пути, теперь к близлежащему Пандакратору (Вседержитель по-греч.), в котором нас ждала встреча с широко почитаемым на Афоне образом Божией Матери «Герондисса» - «Старица». Дорога пролегала вдоль берега моря. Через час ходьбы мы поравнялись с низкой стеной, за которой было видно небольшое строение. Открыв небольшую калитку, вошли внутрь, прошли по заросшей тропинке. Эта была келья и уже давно брошенная. Внутри кельи был небольшой храм, с сохранившимся иконостасом, небольшим каменным престолом. Жилые помещения были в беспорядке. Обрывки старых газет, журналов, размокшие от сырости бумажные иконки. Келья была, конечно, русской. На царских вратах висела епитрахиль. Поселяйся, живи, молись и служи на здоровье. Если бы все было так просто… И сколько таких брошенных келий на Святой Горе. Памятник великого боголюбия наших отцов и молчаливый укор их детям, потерявшим все отеческое наследство. Со смешанными чувствами вышли мы из этой келии. Близок локоть, да не укусишь, - гласит народная мудрость.

Наши праведники

Никаких подробных сведений о происхождении и начале монашеских подвигов о. Макария не известно, но хорошо известны его труды по возобновлению некогда упраздненного за штат Малоярославецкого Черноостровского монастыря.

Известно лишь, что о.Макарий

подвизался по началу в Козельской Оптиной

пустыни, в те времена, когда она еще не была

славна старцами. Он был одним из ближайших

сотрудников обновителя Оптиной пустыни, о.

игумена Авраамия. В бытность здесь он

чудесно был спасен от смерти. Вот как это

произошло. Во время обновления Оптиной

пустыни приснопамятным настоятелем ее о.

Авраамием, когда разбирали старую

деревянную ограду, в числе прочей братии

находился на этой работе и иеромонах

Макарий. Он имел несчастие упасть с верху

ограды, на том самом месте, где потом был

заложен фундамент Казанской церкви, и

ушибся смертельно. Во время своей жестокой

болезни, благочестивый инок молил

Пречистую Богородицу, да продлит ему лета

живота. И вот, в сонном видении, увидел он

себя в доме помещицы, Козельского уезда,

села Фроловского, Елены Семеновны

Сабуровой, слезно молившимся перед иконой

Казанской Божией Матери, ей принадлежащей.

Проснувшись после такого видения, о.

Макарий почувствовал облегчение от болезни

и в то же время дал, от полноты благодарного

сердца, обить, по совершенном выздоровлении,

ехать в дом г-жи Сабуровой и отслужить там

молебен пред виденным им во сне образом

Богоматери. По времени он исполнил свой

обет. При исполнении этого обета о. Макарием,

г-жа Сабурова в разговоре сообщила ему, что

она имеет намерение построить в одном из

своих сел престол во имя сего образа,

прибавив при том: «а если согласитесь

устроить его в Оптиной пустыни, то я с

радостью отдам эту икону вам в обитель и

сверх того пожертвую деньгами на постройку».

Иеромонах Макарий, возвратясь в обитель,

передал о желании г-жи Сабуровой о. игумену

Авраамию, который, приняв это известие за

знак особой милости Божией к его обители,

немедленно решился устроить на месте

происшествия, послужившего поводом к

предложению г-жи Сабуровой, теплую церковь

в честь Казанской Божией Матери, о чем не

замедлил сообщить Сабуровой. Исполняя

обещание, г-жа Сабурова вместе с иконою

прислала о. Авраамию еще и значительную

сумму денег на церковное строение, а

иеромонах Макарий, по усердию своему, ездил

за сбором подаяния на окончательную

отделку храма. Сооружение Казанской церкви

было начато в 1805 году и окончено в 1811 году;

освящена была эта церковь в 1811 году

епископом Калужским Евлампием, 23 октября.

Известно лишь, что о.Макарий

подвизался по началу в Козельской Оптиной

пустыни, в те времена, когда она еще не была

славна старцами. Он был одним из ближайших

сотрудников обновителя Оптиной пустыни, о.

игумена Авраамия. В бытность здесь он

чудесно был спасен от смерти. Вот как это

произошло. Во время обновления Оптиной

пустыни приснопамятным настоятелем ее о.

Авраамием, когда разбирали старую

деревянную ограду, в числе прочей братии

находился на этой работе и иеромонах

Макарий. Он имел несчастие упасть с верху

ограды, на том самом месте, где потом был

заложен фундамент Казанской церкви, и

ушибся смертельно. Во время своей жестокой

болезни, благочестивый инок молил

Пречистую Богородицу, да продлит ему лета

живота. И вот, в сонном видении, увидел он

себя в доме помещицы, Козельского уезда,

села Фроловского, Елены Семеновны

Сабуровой, слезно молившимся перед иконой

Казанской Божией Матери, ей принадлежащей.

Проснувшись после такого видения, о.

Макарий почувствовал облегчение от болезни

и в то же время дал, от полноты благодарного

сердца, обить, по совершенном выздоровлении,

ехать в дом г-жи Сабуровой и отслужить там

молебен пред виденным им во сне образом

Богоматери. По времени он исполнил свой

обет. При исполнении этого обета о. Макарием,

г-жа Сабурова в разговоре сообщила ему, что

она имеет намерение построить в одном из

своих сел престол во имя сего образа,

прибавив при том: «а если согласитесь

устроить его в Оптиной пустыни, то я с

радостью отдам эту икону вам в обитель и

сверх того пожертвую деньгами на постройку».

Иеромонах Макарий, возвратясь в обитель,

передал о желании г-жи Сабуровой о. игумену

Авраамию, который, приняв это известие за

знак особой милости Божией к его обители,

немедленно решился устроить на месте

происшествия, послужившего поводом к

предложению г-жи Сабуровой, теплую церковь

в честь Казанской Божией Матери, о чем не

замедлил сообщить Сабуровой. Исполняя

обещание, г-жа Сабурова вместе с иконою

прислала о. Авраамию еще и значительную

сумму денег на церковное строение, а

иеромонах Макарий, по усердию своему, ездил

за сбором подаяния на окончательную

отделку храма. Сооружение Казанской церкви

было начато в 1805 году и окончено в 1811 году;

освящена была эта церковь в 1811 году

епископом Калужским Евлампием, 23 октября.

С 1802 года, по ходатайству в Священный Синод московского купца Терентия Целибеева, началось возобновление Малоярославецкого монастыря. К 1809 году тут уже сменилось два настоятеля, но дело двигалось медленно. И вот в том же году по общему желанию всей братии и по просьбе попечителя обители, купца Целибеева, был избран в настоятели о. Макарий, происходивший из купеческого сословия, по знанию хозяйственной части, человек способный к внешнему, а по своей благочестивой жизни - к внутреннему устройству обители.

Преосвященный Евлампий, муж просвещенный и благочестивый, узнав о единодушном выборе о. Макария, немедленно утвердил этот выбор, и 1-го ноября 1809 года с ним перешли в Малоярославецкий монастырь 1 иеромонах, 2 монаха и 4 послушника.

0.Макарий с грустью оставил Оптину обитель и много скорбел о прежней тихой и безмятежной жизни, ясно сознавая всю трудность многозаботливой обязанности настоятеля, в сравнении с жизнью простого инока, но, памятуя отеческое изречение: «послушание больше поста и молитвы» и свой иноческий обет, повиновался воле архипастыря беспрекословно. Грусть его увеличилась еще более, когда он, войдя в порученную ему обитель, взглянул на церковь, от времени и скудости средств обветшавшую, на утварь и ризницу, оставленные без внимательного присмотра, на полуразвалившуюся колокольню, стоявшую на утесе у большой дороги в Москву. Две небольшие кирпичные башни, соединенные бревенчатым тыном, сторожили северную сторону монастыря (обращенную к Спасской слободе), окруженного с одной стороны глубокою водяною пропастью, с другой рвами и оврагами, из которых сумрачно и важно высились темные вязы, осеняя этот, точно Черноостровский, по тогдашнему своему унылому виду, монастырь. Но о.Макарий, как избранник Божий, не упал духом: возложив упование на сказанное в Св. Писании «утешит Тя нарекшия», он ревностно, но не самонадеянно занялся устроением обители и тем оправдал вполне надежды архипастыря, братии и малоярославецких граждан.

0.Макарий, посоветовавшись с местным благотворителем Т. А. Целибеевым и братией, решительно приступить к построению нового храма, а чтобы не остановилось в обители богослужение, пристроил к старому с левой стороны особую церковку в виде придела во имя великомученицы Параскевы, нарицаемой Пятницы, после чего приготовил план и фасад новой церкви, представил его в 1811 году на утверждение преосвященного Евлампия и вместе с утверждением их получил книгу на сбор денег «для лучшего в семь деле успеха».

Весна грозного 1812 года застала

мирную Малоярославецкую обитель и ее

деятельного настоятеля почти врасплох:

внутренность тесного монастырского двора

была загромождена строительными

материалами, и небольшое братство сверх

отправления ежедневного богослужения,

следуя примеру своего неутомимого

начальника, помогало наемным рабочим в

планировке местности, срытии косогоров,

засыпке рвов, готовя место для закладки

нового двухэтажного храма обители. Все это

потребовало много времени и усилий, и в

течение лета едва успели положить бут и

фундамент, как грозные вести, быстро следуя

одна за другой, начали доходить до жителей

мирного городка.0.Макарий, хотя еще 6-го

числа получил указ из Калуги о приближении

неприятеля и успел отправить ценные вещи и

ризницу вместе с другими монастырями

Калужской епархии в Орел, но, не полагая,

чтобы ожидаемое нашествие последовало так

быстро и внезапно, поехал в Калугу, явиться

к архипастырю и узнать лично, в чем дело и

куда спасаться с братиею, в случае

опасности.

Весна грозного 1812 года застала

мирную Малоярославецкую обитель и ее

деятельного настоятеля почти врасплох:

внутренность тесного монастырского двора

была загромождена строительными

материалами, и небольшое братство сверх

отправления ежедневного богослужения,

следуя примеру своего неутомимого

начальника, помогало наемным рабочим в

планировке местности, срытии косогоров,

засыпке рвов, готовя место для закладки

нового двухэтажного храма обители. Все это

потребовало много времени и усилий, и в

течение лета едва успели положить бут и

фундамент, как грозные вести, быстро следуя

одна за другой, начали доходить до жителей

мирного городка.0.Макарий, хотя еще 6-го

числа получил указ из Калуги о приближении

неприятеля и успел отправить ценные вещи и

ризницу вместе с другими монастырями

Калужской епархии в Орел, но, не полагая,

чтобы ожидаемое нашествие последовало так

быстро и внезапно, поехал в Калугу, явиться

к архипастырю и узнать лично, в чем дело и

куда спасаться с братиею, в случае

опасности.

В то самое время, как на обратном пути на одной лошадке он приближался к родному городу и обители, братия его обители, предупрежденная городничим, зарыв наскоро, что могли, в землю из монастырских вещей, собрав свое бедное имущество и уложив его на две подводы, помолившись у св. врат пред ликом Христа Спасителя, со слезами оставили свой мирный приют. Они направились по дороге в Калугу и уже в темноте, неподалеку от Малоярославца, они столкнулись нечаянно с своим настоятелем и со скорбью поведали ему о случившемся. С грустью, но с покорностью перед неисповедимыми судьбами Промысла Божия о. Макарий выслушал печальное известие и, помолясь в ту сторону, где осталась его опустевшая обитель, отправился вместе с братией обратно.

Приснопамятное Малоярославецкое сражение 12 октября началось с нашей стороны в 4 часа. Сражение продолжалось 18 часов сряду с раннего утра до поздней ночи, с переменным счастьем и равным мужеством; с каждой стороны было введено в бой до 24,000 человек; потеря каждой убитыми и ранеными простиралась до 6,000 человек. В числе пропавших без вести были многие погибшие в пожаре Малоярославца, пленных же было очень мало, потому что с обеих сторон сражались с необыкновенными ожесточением и не давали пощады.

Город, служивший местом побоища, представлял картину полного разрушения. Из 200 домов уцелело лишь 20. Церкви были сожжены и ограблены; на одной из них была надпись, означавшая, что она служила конюшнею генерала Гельемино.

Никольский монастырь также потерпел значительно: церковь ограблена, деревянное строение выжжено; особенно же пострадали каменные въездные ворота, на фронтон которых незадолго до неприятельского нашествия был изображен по извести лик Спасителя (Нерукотворенный образ). По рассказу старца (иеромонаха Серия) образ этот написан на св. вратах незадолго до Малоярославецкого сражения, когда неприятель уже вступил в пределы России. «Не пишите, говорили некоторые из горожан трудившемуся над этим делом живописцу (с сыном); враг наругается над св. образом», - «Нет, отвечал верующий иконописец, скорее Он поругается врагу», что и сбылось вскоре. Все вокруг образа было изъязвлено картечными и ружейными пулями, но ни одна из них не коснулась Божественного Лика. В ужасной свалке сотни выстрелов напечатлелись на св. вратах вокруг св. лика Христа Спасителя. Пятьсот пудов свинцовых пуль собрали и продали после боя бесприютные Малоярославецкие граждане, а сколько эти пули стоили жизней. В отсутствие из разоренной обители ее настоятеля и братии, искатели добычи успели вынуть и из монастырской ограды три ядра и около сотни пуль, которые о.Макарий усердно желал сохранить на память события неприкосновенными.

16 октября о.Макарий, узнав, что

обитель им устроенная разорена, сожжена и

разграблена, оставив Калугу, в лаптях и рясе,

в сопровождении одного послушника, спешил в

Малоярославец на новый подвиг забот и труда.

Все улицы города представляли груду пепла и

развалин. Несгоревшие строения еще

дымились в остатках пожара. На высоте

Никольской слободы и по высотам Спасской (ныне

район ул. Пролетарской), у развалин церкви

Спаса Преображения пылали и курились

огромные костры.

одного послушника, спешил в

Малоярославец на новый подвиг забот и труда.

Все улицы города представляли груду пепла и

развалин. Несгоревшие строения еще

дымились в остатках пожара. На высоте

Никольской слободы и по высотам Спасской (ныне

район ул. Пролетарской), у развалин церкви

Спаса Преображения пылали и курились

огромные костры.

Долго молился о.Макарий на святые врата, не сводя взора с лика Спасителя, а потом с должными молитвами, при содействии исправника Василия Александровича Аришова, начал хоронить и прибирать мертвых. Восемь тысяч одних наших положили в трех курганах-могилах, не считая врага испепеленного на кострах в огне. Два кургана с двумя простыми, деревянными, неокрашенными крестами виднеются в слободе Кисловке у самого Мариинского поля, а третий пространнее обоих - на Бессоновском кладбище (старое кладбище на оконечности ул. Ивановской), возле церкви св. великомученика Феодора Стратилата, крестом осеняет прах защитников отчизны.

Настоятель о.Макарий, теряясь в раздумье, болезненно глядел на развалины монастыря, не зная, где взять и где искать средств на возобновление. Будущность обители была темна. Необходимое возобновление монастыря и участь братии вынудила о.Макария отправиться в Москву.

Чрез месяц после неприятельского нашествия попечением неутомимого настоятеля было восстановлено Богослужение в его полуразоренной обители. Возложив все упование на помощь Божию о. Макарий весной 1813 года приступил к вторичному возобновлению обители. Преосвященный Евлампий, постоянно поддерживавший труды о.Макария своим архипастырским вниманием, входя в положение обители и ревнуя о ее восстановлении, вошел с представлением в Святейший Синод, испрашивая о вознаграждении монастыря за понесенные им во время неприятельского нашествия убытки в строениях единовременным пособием до 3000 рублей. В этом году был выстроен каменный двухэтажный корпус, в то же время продолжались работы и по возведению, заложенного в 1812 году перед войной, соборного храма. Необходимость потребовала сломать придельную церковь во имя св. великомученицы Параскевы; но летом же была изготовлена новая придельная церковка и освящена самим строителем о.Макарием 23 декабря во имя преподобных Антония и Феодосия, Печерских чудотворцев. В 1814 году отошел ко Господу незабвенный благодетель Малоярославецкой обители Московский купец Т. А. Целибеев; чувствуя приближение своей кончины, он написал (10 сентября 1814 года) духовное завещание, отписав в пользу монастыря всего денег, с включением земли и строения, стоящего 300 рублей, на сумму 70,900 рублей, для употребления всей этой суммы согласно его завещанию на окончание начатого при его жизни монастырского строительства.

Тотчас по миновании неприятельского нашествия, о.Макарий приступил к обновлению монастыря, и дело это шло у него безостановочно и успешно. С 1814 по 1822 год продолжалось возведение каменного соборного двухэтажного храма, заложенного еще весною 1812 г. В одной из монастырских бумаг 1818 года видно, что в то время нижний храм уже был готов вчерне, и изготовлялся для него иконостас, как вдруг постройка остановилась... По словам старожилов поводом к этому было будто бы то, что от внезапной осадки фундамента поделались трещины в сводах, на которых надобно было утверждать второй этаж. Может быть и так, по как бы ни было, а создававшийся в течение 8 лет (с 1814 по 1822 г. включительно) храм был разобран до основания и в 1823 г. вторично заложен соборный храм по новому плану, утвержденному в том же году преосвященным Филаретом, епископом Калужским и Боровским.

Построение этого храма сделалось задачей всей жизни трудолюбивого и Боголюбивого старца, главным предметом его дум, забот и попечений; о совершении сего дела он молился в храме и в тиши келейного уединения, им был занят с раннего утра до позднего вечера. Ездил для сборов в Москву и, возвратясь, усиленно принимался за продолжение работы, писал кому только мог, от высших до низших, прося, моля и убеждая внести свою лепту на дело, которым желал увековечить память места, послужившего пределом нашествия французов.

Бог благословил намерения и труды старца, хотя ему однако и не суждено было видеть полного осуществления своей мысли - может быть для того, да не похвалится всяка плоть пред Богом.

Продолжая изыскивать средства к приведению в окончание внутренней отделки храма, о. Макарий до последнего дня своей жизни продолжал трудиться над исполнением своего плана, не уклоняясь нимало от его осуществления и в самомалейших частностях.

А между тем здоровье его, расстроенное непрерывными напряженными трудами, видимо истощалось, «как лампада, раздуваемая ветром». Смерть застала его не на одре, а среди обычных трудов. Он мирно скончался на руках им собранной и любившей его, как попечительного отца, братии 27 августа 1839 года на 74 году от рождения и погребен внизу под сводами созданного им Николаевского храма, рядом с восстановителем обители, Московским купцом Целибеевым. Память этих мужей написана неизгладимыми чертами в летописи Малоярославецкой обители, а особенно в сердцах ее иноков, и Николаевский храм, созданный по мысли о. Макария, по его плану и под его личным наблюдением при пособии Целибеева, отказавшего обители почти все свое достояние, служит лучшим памятником их благочестия, ревности к делу Божию и полезной деятельности.

Духовный опыт

В нашу отступническую эпоху современный человек пытается окружающую действительность объяснить исключительно средствами человеческого разума. Но Божественная благодать, ищущая спасения людей, постоянно ставит перед “ученым” человечеством неразрешимые загадки, которые вызывают восторг и трепет у одних, и смущение или озлобленность у других. Чудеса мироточения, кровоточения, обновления святых икон особенно умножились сейчас, являясь для нас свидетельством Божественного милосердия и попечения Божьего о утратившем веру человеческом роде. Прочитаем же небольшое повествование о малоизвестном среди православных чуде святого Ианнуария, священномученика древней единой Церкви.

Вот уже несколько столетий в Неаполе наблюдают удивительный феномен – «чудо крови святого Ианнуария».

Сначала о том, кто же такой святой Ианнуарий.

Св. Ианнуарий был епископом Беневента. Родился около 275 года. Во время преследований христиан императором Диоклетианом (234 – 313) епископ Ианнуарий вступился за несправедливо арестованного диакона Сессия, хотя знал, что грозит ему это смертью. Действительно, наместником Драконцием он был взят под стражу и приговорен к смертной казни. 19 сентября 305 года св. Ианнуарий был обезглавлен. Историки утверждают, что свой мученический подвиг он совершил в Поццуоли в 305 году. Во время казни одна христианка собрала в сосуды его кровь, которая хранится в кафедральном соборе Неаполя.

Реликвии находятся в капелле, построенной в знак благодарности святому за спасение Неаполя от чумы 1526 года. В бронированном шкафу – реликварий, внутри которого два сосуда IV века. Один из них, побольше размером, наполнен кровью до двух третей. В другом, поменьше, крови немного. Оба сосуда запечатаны очень твердой мастикой, которой уже 16 веков.

Ежегодно 18 сентября, в канун мученической кончины святого Ианнуария, перед собором в Неаполе собирается много народа. На следующий день люди увидят необычное, удивительное зрелище, чудо, которое бросает вызов всему ученому миру и которое этот ученый мир объяснить не может. Застывшая кровь человека, жившего в IV веке, внезапно переходит в состояние текучести. На глазах у всех она меняет цвет, массу, объем. В жидком состоянии кровь будет еще восемь последующих дней. Чаще всего на ее поверхности появляются пузырьки, и кровь таинственно «кипит». Восемь дней чуда крови св. Ианнуария – это дни молитвенного бдения.

Ученых удивляет феномен изменения объема крови, которая, то заполняет собой весь сосуд, то уменьшается до совсем небольших размеров. Изменяется цвет: от ярко-красного до охристого. Изменяется даже масса крови. Полностью противоречит законам физики и время перехода крови из обычного в текучее состояние. Иногда это происходит мгновенно, а иногда продолжается несколько минут или целый день. То же самое и с остыванием.

Физики и гематологи согласны, что сохранность крови на протяжении семнадцати веков (!) в морфологически неизменяемом состоянии и неожиданные ее изменения в объеме и массе, переход в жидкое состояние и возвращение в изначальное – невозможно объяснить научно.

Спектрографический анализ подтвердил: вне всякого сомнения, мы имеем дело с настоящей артериальной человеческой кровью без добавления каких-либо чужеродных химических веществ.

Итальянский ученый, профессор Гастоне Ламбертини после многолетних исследований пришел к выводу: кровь святого Ианнуария – это живой пульсирующий сгусток, она – не плод некой «бредовой» набожности, но знак вечной жизни и воскресения.

Необъяснимым образом кровь св. Ианнуария не подчиняется обычным законам природы, ибо тогда она давно бы уже высохла и превратилась в прах. Это прямое свидетельство о вечной жизни, призыв к вере во Христа и всеобщее воскресение всех людей, когда-либо живших на земле.

Память священномученика Ианнуария, епископа, в Православной Церкви празднуется 4 мая по новому, 21 апреля по старому стилю.

В начале октября наш настоятель совершил паломническую поездку на Святую Гору Афон. Это его третья поездка в удел Пресвятой Богородицы, к духоносным старцам. С большим желанием, понятным многим православным христианам, провести хотя бы немного дней на этой освященной явственным присутствием Всецарицы и подвижническими слезами и потом земле, он отправился туда после праздника Воздвижения. Проведя там полторы недели, батюшка возвратился под престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В это время храм без настоятеля осиротел, по определенным причинам нам не выделили и заменяющего настоятеля священника, но молитва здесь не прерывалась и службы совершались мирянским чином. Но какова была радость прихожан при встрече с пастырем, да еще и на престольный праздник! Многие интересовались впечатлениями, полученными батюшкой на Афоне, и он охотно делился ими. И в нашем номере желающие могут прочитать рассказ о. Андрея о Святой Горе в статье «Афонские встречи».

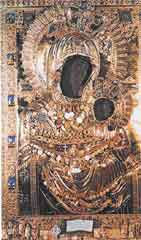

Из последней своей паломнической поездки на Афон батюшка вернулся с благословением Святой Горы нашему храму. Это небольшого размера копия Афонской чудотворной иконы «Геронтисса» (Старица), находящейся в монастыре Пантократор. Из описания этого образа, видно, какую милость и помощь оказала Пресвятая обители в Своем уделе. Планируется устроить для иконы киот и разместить ее рядом с образом Боголюбивой Божией Матери для поклонения. Будем и мы с покаянием, верою и упованием прибегать к Пречистой Старице, дабы не оставила Она милостью Своей и нас и наш приход и храм.

Семейное чтение

Из древних времен притчи служили средством для более живой и наглядной передачи своей мысли собеседнику. В народной среде притчи, содержащие в основном нравоственный смысл, оказывали очень большое влияние в воспитании, в отличии от современных сухих нравоучений не воспринимаемых ни молодыми, ни старыми. Сам Господь Иисус Христос в своей проповеди для простого народа употреблял часто притчи, говоря своим ученикам: “вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано... поэтому говорю им притчами”(Мф. 13:11, 13). Здесь приводятся две притчи новопрославленного сербского святителя Николая (Велимировича), которые опяпь и опять в простых словах и примерах показывают нам высоту и духовную красоту добродетели, побуждая нас стремится к собиранию этого Небесного сокровища, потому что в Святом Евангелии сказано: “Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” (Мф. 6,21).

Один великан жил в своем замке в любви и изобилии. Никто на свете не мог потягаться с ним ни в здоровье, ни в силе, ни в богатстве. Однако, пресытившись всем на свете, понял бессмысленность своей жизни, и обуяла его тяжкая хандра.

Однажды утром решил он отправиться в далекий путь, чтобы найти какую-нибудь радость и утешение в своей жизни. Оседлал он коня и в сопровождении слуг своих тронулся в путь. Странствовал он долго, но не нашел ничего, что бы душу его развеселило и осветило.

И всадники, и лошади очень, устали, когда приблизились они к одной ниве, где вдали трудился некий пахарь. На обочине возвышались огромные дубы с густыми кронами. Сошел великан в тень, чтобы отдохнуть. Пока слуги суетились около усталых коней, он ненароком бросил взгляд на ниву, на пахаря и заметил необычную картину: один вол лежит на земле, другой стоит в ярме, а пахарь - на коленях в пашне с воздетыми руками непрестанно восклицает: «Благодарю Тебя, благодарю Тебя, хвала Тебе, Боже!»

Не уразумев ничего из того, что было пред его глазами, великан подошел к крестьянину и спросил:

– За что ты так благодаришь Бога, приятель?

– Околел у меня один вол, - отвечает ему пахарь.

– И ты за это благодаришь Бога? - переспросил великан удивленно и насмешливо.

– Да, за это.

– Ничего не понимаю, - сказал великан. - Другой бы плакал и кричал, жаловался бы на небо и землю, а ты благодаришь. Объясни мне, прошу тебя.

Вздохнул пахарь, да и говорит:

– Я человек грешный, поэтому меня и постигла беда. Бог наказывает смертью за грехи мои, но вместо меня Он взял моего вола. Как же мне не благодарить Его? Кроме того, в прошлые годы Бог мне дал, и у меня было несколько пар волов, и я знал, что это от Него, и благодарил его. Теперь явлена Его святая воля: из последней пары взять одного вола, и я думаю, что должен быть благодарен ему, когда Он забирает, так же, как и когда Он дает. Слава Ему и хвала!

Удивился великан еще больше и спрашивает:

– Хорошо, но как же ты собираешься теперь пахать только на одном воле?

– Господь управит, - ответил пахарь, и лицо его осветилось легкой улыбкой.

Великан упрекнул самого себя, что он, живя в неге и изобилии, годами не улыбался так, как этот бедный крестьянин, который остался в поле с одним волом, но не потерял надежды. Тогда великан запустил руку в карман, достал несколько золотых и протянул их крестьянину.

– Вот, возьми, - сказал он, - да купи себе другого вола. Сегодня я от тебя научился многому.

Крестьянин принял деньги и радостно воскликнул:

– Не говорил ли я тебе, господин, что Бог все управит? - Он опять воздел руки к небу и громко повторил: - Благодарю Тебя, Боже! Благодарю Тебя, Боже!

Великан отправился в обратный путь. Когда же он прибыл на место, то увидел, что его замок объят пламенем. И глядя на это, он встал на колени, воздел руки и воскликнул:

– Благодарю Тебя, Боже! Благодарю Тебя, Боже!

Его слуги удивились такому поступку своего господина, но он им сказал:

– Не удивляйтесь. Я не был благодарен Господу, когда Бог мне давал, зато теперь вдвойне благодарю Его, когда Он отнимает. Теперь настало время труда и усилий с верой в Бога, а это и есть единственное, что может вернуть смысл и радость моей жизни. Не бойтесь, Господь все управит!

И великан предался труду созидания нового дворца. Тогда дух его воспрял, на душе прояснилось, сердце развеселилось. И привык великан изо дня в день благодарить Бога за все.

* * *

Мораль этой притчи ясна: нужно быть всегда благодарным Господу, ибо всякому человеку, в любую минуту его жизни, есть, за что благодарить Бога.

И пусть никто не говорит: «Постигла меня беда, разве и за это я должен благодарить Бога?!»

У одного человека было две вишни перед домом. Одна была злая, а другая добрая. Когда бы он ни выходил из дома, они звали его и о чем-то просили. Злая вишня всякий раз просила разное: то «окопай меня», то «побели меня», то «напои меня», то «отведи излишнюю влагу от меня», то «заслони меня от жаркого солнца», то «дай мне больше света». А добрая вишня всегда повторяла одну и ту же просьбу: «Господин мой, помоги мне принести добрый урожай!»

Хозяин был одинаково милостив к обеим, ухаживал за ними, внимательно выслушивал их просьбы и выполнял все их желания. Он делал то, что просила и одна, и другая, иначе говоря, злой вишне давал все, что она требовала, а доброй - только то, считал нужным, имея конечной целью прекрасный преобильный урожай.

И что же потом случилось? Злая вишня сильно разрослась, ствол и ветви блестели, будто маслом намазанные, а обильная листва была темно-зеленой, раскидистой, как гутой шатер. В отличие от нее добрая вишня своим внешним видом ничьего внимания не привлекла.

Когда же пришло время урожая, злая вишня уродила мелкие редкие плоды, которые из-за густой листвы никак не могли дозреть, а добрая принесла много премного очень вкусных ягод. Стыдно стало злой вишне, что она не смогла дать такого урожая, как ее соседка, и стала она роптать на хозяина, укоряя его за это. Хозяин рассердился и ответил:

– Разве я в этом виноват? Не я ли целый год выполнял все твои желания? Если бы и ты думала об урожае, я бы помог принести такие же обильные плоды, как у нее. Но ты притворялась, что умнее меня, который тебя посадил, вот поэтому-то ты и осталась бесплодна.

Горько раскаивалась злая вишня и обещала хозяину, что в следующем году она будет думать только об урожае и его будет просить только об этом, а обо всем остальном предоставит заботиться ему самому. Как обещала, так и сделала - стала вести себя, как добрая вишня. И на следующий год обе вишни принесли одинаково хороший урожай, а радость их, как и хозяина, была велика.

* * *

Мораль этой простой притчи ясна для всех, кто Богу молится.

Хозяин сада есть Бог этого света, а люди есть его саженцы. Как и всякий хозяин, Бог требует от Своих насаждений урожая. «Всякое дерево, которое не родит добро, рубят и в огонь бросают!» - говорится в Евангелии. Поэтому прежде всего и больше всего требуется заботиться об урожае. И должно молиться Хозяину - Богу, «Господину жатвы», о добром урожае. Не нужно просить Господа о мелочах. Посмотри, ведь никто не идет к земному царю, чтобы просить его о какой-нибудь мелочи, которую можно легко получить и в другом месте.

«Господь наш есть Господь Даритель», - говорит святой Иоанн Златоуст. Он любит, когда дети Его просят у него нечто великое, достойное царевича. А наибольший дар, который Бог может дать людям, есть царство Небесное, где Он Сам царствует. Поэтому Господь Иисус Христос велит: «Ищите прежде всего Царствие Божие, а остальное вам добавится». И еще Он велит: «не беспокойтесь о том, что будете пить, или во что одеваться. Ваш Отец Небесный знает, что вам все это требуется». И еще Он говорит: «Знает Отец ваш еще прежде молитвы вашей, что вам нужно!»

Итак, что нужно просить у Бога? Прежде всего то, что есть самое лучшее самое великое и самое бесконечное. А это и будут те духовные богатства, что называются одним именем - Царство Небесное. Когда прежде всего об этом мы просим Бога, Он дает, вместе с этим богатством, и все остальное, что нам требуется на этом свете. Конечно, не возбраняется просить у Бога и об остальном, что нам нужно, но об этом можно просить только заодно с главным.

Сам Господь учит нас молиться и о хлебе каждодневно: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!..» Но эта молитва в «Отче наш» стоит не на первом месте, но только после молитвы о святом имени Божием, о приходе Царствия Небесного и о владычестве воли Божией на земле, как и на Небе.

Итак, сначала духовные блага, и только потом материальные. Все материальные блага - из праха, и господь их легко творит и легко дает. Дает их по милости Своей даже тем, кто об этом и не просит. Дает их и животным, как и людям. Однако духовные блага Он никогда не дает ни без воли человеческой, ни без искания. Самые драгоценные богатства, то есть духовные, такие, как миролюбие, радость, доброта, милость, терпение, вера, надежда, любовь, мудрость, терпение, вера, надежда, любовь, мудрость и другие, Бог может дать так же легко, как дает материальные блага, но лишь тем, кто возлюбит эти духовные сокровища и кто будет о них просить Бога.

Почитайте детям...

Родители Лизы были люди бедные, но честные и трудолюбивые. Сама Лиза была очень добренькая и ласковая девочка, и все дети в соседстве любили ее за вежливое и милое ее обращение. Всякий охотно играл с нею, несмотря на то, что она была беднее всех и не имела таких хорошеньких платьиц, как Наташа, Настя и прочие подруги. Они тоже смотрели не на платье, но на сердце, которое, конечно, стоит больше какой-нибудь шелковой или бархатной тряпки.

Вдруг с Лизой произошла перемена. Родители ее получили большое наследство и разбогатели. Лиза вообразила, что она важнее своих подруг, и сделалась в высшей степени спесивой. От прежней услужливости и любезности у нее не осталось и следов.

Наташа, Настя и прочие подруги ее сначала удивились, а потом стали над нею смеяться, но наконец Настя сказала ей: «Послушай, Лизочка, ты глупенькая девочка. Если ты не переменишь своего обращения, то останешься одна: мы с тобой играть не будем. Опомнись!»

При этих словах Лиза поморщилась, отвернулась от подруг и сказала: «Теперь я богата – подруги найдутся». Она, однако же, ошиблась: дети оставили ее, и Лиза, покинутая подругами, вскоре сильно соскучилась. Она только теперь увидала, как неприятно быть одной. Сидя у окна, Лиза плакала, поглядывая на веселые игры своих прежних подруг. Наконец мать ее заметила эту перемену и спросила ее: «Почему ты не играешь со своими подругами»?

Сначала Лизе стыдно было сказать причину, но по настоянию матери она созналась в своей глупой выходке, равно как в том, что уже давно раскаивается в своей заносчивости.

«Ступай сейчас же к своим подругам, извинись перед ними, - сказала мать, - и помни, что не богатство, но ласковое и сердечное обращение делает человека любимым. Какое другим дело до того, богата ты или нет? Разве они пользуются твоим богатством? Оставь навсегда глупую спесь и не допускай, чтобы зло укоренилось в твоем сердце».

Лиза тотчас же последовала совету матери, побежала к подругам, ласково попросила у них извинения за свое надменное обращение с ними и снова была с радостью принята в кружок веселых детей. Это, впрочем, весьма хорошо на нее подействовало: с тех пор она никогда не хвасталась богатством отца.

Вот и зима. Трещат морозы.

На солнце искрится снежок.

Пошли с товарами обозы

По Руси вдоль и поперек.

Ползет, скрепит дубовый полоз,

Река ли, степь ли, - нет нужды!

На мужичке белеет волос,

Но весел он идет – кряхтит,

Казну на холоде копит.

И. С. Никитин

«Для чего, родная, снег зимой идет?»

– «Из него природа одеяльце ткет!»

«Одеяльце, мама?.. а зачем оно?!.»

– «Без него в земле бы Стало холодно!..»

«А кому, родная, В ней тепла искать?!.»

– «Тем, кому придется Зиму зимовать:

Семенам-малюткам, Зернышкам хлебов,

Корешкам былинок, Злаков и цветов!..»

А. А. Коринфский

***Благословляю вас, леса,

Долины, нивы, горы, воды!

Благословляю я свободу

И голубые небеса!

И посох мой благословляю,

И эту бедную суму,

И степь от краю и до краю,

И солнца свет, и ночи тьму,

И одинокую тропинку,

По коей, нищий, я иду,

И в поле каждую былинку,

И в небе каждую звезду!

О, если б мог всю жизнь смешать я,

Всю душу вместе с вами слить!

О, если бы мог в мои объятья

Я вас, враги, друзья и братья,

И всю природу заключить!

Алексей Толстой

Продолжение, начало в №6, 2001г. и №2,№4 2002г.

36) Любите Господа Бога и молитесь Ему, как Отцу; смиряйтесь пред всеми христианами, - и возлюбит вас Господь Бог ваш, и возрадуется о вас ваш пастырь.

37) Переносите нетерпеливость, бестолковость, невежество, напрасный гнев – все без прекословия.

38) Когда возымеете к кому-нибудь невольное чувство неприязни, старайтесь победить это греховное чувство; заставьте себя так молиться: спаси, Господи, раба Твоего (такого-то) и святыми его молитвами умири сердце мое. – Принудите себя оказывать нелюбимому человеку всякого рода внимание и услуги: и Господь, видя доброе ваше намерение, не только вырвет из сердца вашего греховную неприязнь, но и его самого исполнит святою любовью

39) Если не утешает вас молитва при исполнении ее, то знайте, что она готовит вам божественное утешение и сладость вскоре по исполнении: “Терпя потерпех Господа, и внят ми”.

40) Во всю свою жизнь, пред каждым своим действием, руководитесь следующим христианским рассуждением: задуманное мною действие не противно ли воле Божией, не губительно ли оно для души моей, не обидно ли оно для ближнего? Если, по строгом исследовании, совесть не зазирает вас, то намерение свое приводите в исполнение; а если зазирает, - удержитесь от исполнения.

41) Не касайтесь языком своим чести ближнего, но свой язык употребляйте только на славословие Божие и на чью-либо пользу и назидание. А захотите злоречить, то вспомните грехи, соделанные вам от юности и порицайте себя за то, что сделали их.

42) Не тяготитесь жизнью: она несносна только для злочестивых; а кто верует в Господа Иисуса Христа, уповает на Него, любит Его, - для того она всегда сносна.

43) Жизнь нам дана только для того, чтобы мы славили Бога, благотворили ближнему и достигали вечного царства указанным в Евангелии тесным путем, а не для того, чтобы веселиться в ней: “блаженни плачущии ныне” , а не смеющиеся.

44) Смирение получило свое начало от смирившегося Господа Иисуса и есть венец и красота всех добродетелей. Что засохшей земле – дождь, то человеческой душе – смирение.

Продолжение в следующих выпусках

Во что мы верим

В ответ на вопросы прихожан

Многие

православные знают, что праздник Святой

Троицы (или Пятидесятницы) является не

просто праздником, но и днем основания

Христовой Церкви, когда, после сошествия Св.

Духа на апостолов и первой проповеди Петра,

ко Христу обратилось более трех тысяч

человек и составилась первая община. С тех

пор Святая Христова Апостольская Церковь

стоит непоколебимой до сего дня и пребудет

до конца по неложному слову Господню: «Создам

Церковь Мою и врата адова не одолеют ее» (Мф.

16, 18).

Многие

православные знают, что праздник Святой

Троицы (или Пятидесятницы) является не

просто праздником, но и днем основания

Христовой Церкви, когда, после сошествия Св.

Духа на апостолов и первой проповеди Петра,

ко Христу обратилось более трех тысяч

человек и составилась первая община. С тех

пор Святая Христова Апостольская Церковь

стоит непоколебимой до сего дня и пребудет

до конца по неложному слову Господню: «Создам

Церковь Мою и врата адова не одолеют ее» (Мф.

16, 18).

Апостол Павел говорит: «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4, 5). В то же время мы видим мир, переполненный всевозможными верованиями и учениями, причем не касаясь нехристианских исповеданий, но и среди называющих себя христианами – разобщение и пестрота различных мнений. Откуда же это разномыслие и что это за течения, скрывающиеся под святым Христовым Именем? Об этом и попытаемся мы вкратце рассказать, тем более, что и в нашей местности сейчас существует не малое количество всевозможных «церквей».

После того, как святые апостолы утвердили Церковь Христову на Священных Писании и Предании, власть духовную они передали своим приемникам-епископам и священникам. Тогда и начала Св. Церковь свое постепенное развитие: сначала под гнетом гонений, а потом и в мирной обстановке. Но какие бы времена не были, враг рода человеческого никогда не переставал воевать с христианами. Уже в посланиях апостола Павла можно видеть, что уже в то время некоторые из нечистых побуждений проповедовали ложное учение и чем дальше, тем количество их все больше росло. Для борьбы с этой ложью, или с ересями (от греч. ересис - особое вероучение), собирались Вселенские и поместные Соборы, на которых православное учение очищалось и защищалось от всякой неправды, а ереси предавались анафеме. С тех пор прошло много времени, а количество сект и ересей не уменьшилось. Причина та же, что и в древние времена – водимые гордыней следуют своим умом за дьявольским обманом и увлекают «новым» учением тысячи и миллионы людей в пропасть адскую. Но так уж ли новы ли эти учения? Православные богословы говорят, что эти «новые» учения – не новые, а хорошо забытые старые, которые уже давным-давно Святыми Вселенскими Соборами отвергнуты, как ложные и лишающие человека спасения.

Откуда же взялось большинство современных сект и учений? – С Запада. А история их такова. В 1054 году от Вселенской Православной Церкви властолюбием своих первосвященников отпала древняя Римская патриархия и последствия не заставили себя долго ждать – через 450 лет от Рима откололась добрая половина паствы в протестантизм, который сам затем рассыпался словно детская мозаика по всему миру. Осколки этой «мозаики» в ХХ веке попали и в Православную Россию и, к сожалению, соблазнили многих немощных и невежественных в вере. Среди них одной из наиболее значительных является широко известная секта баптистов.

***

Баптистами у нас в народе называют всех подряд протестантов, но это, конечно, не так. Секта баптистов образовалась в начале 1600-х годов в Англии и быстро распространилась по Европе и Америке. От того, что они назывались «крещенными христианами» или «баптистами» (от. греч. ваптизо - окунаю, омываю водой), и получили они свое название. Баптисты не признают, кроме Священного Писания, никакого другого источника для вероучения, которое они, в свою очередь, толкуют как хотят. На этом произвольном толковании построено их учение о Христе, которое к тому же постоянно меняется, а также, на почве неизбежных разногласий, эта секта уже с момента основания стала дробиться. Например только в Америке (где сектанты чувствовали наибольшую свободу) в начале XX-го века насчитывалось до 14-ти таких течений: Правильные баптисты, Правильные баптисты северные, Правильные баптисты южные, Правильные баптисты цветные, Баптисты шести положений, Баптисты седьмого дня, Баптисты свободы воли, Первоначальные баптисты свободы воли, Общие баптисты, Отдельные баптисты, Соединенные баптисты, Баптистская Церковь Христова, Первоначальные баптисты, Древние баптисты двух начал в душе. Вот до какого абсурда довел отказ от истины!

У баптистов нет священной иерархии, а вместе с тем утрачено и апостольское преемство, жизненно необходимое для существования Церкви. А если нет священства, то нет и церковных таинств, - баптисты признают крещение исключительно взрослых людей, отвергают почитание Божией Матери, святых угодников, святых икон и Креста, не молятся об усопших. Богослужения их не имеют никакого фиксированного чина и заключаются в чтении Библии и толковании ее, а так же в пении своих гимнов. Для их учения характерно убеждение в спасении только верою, без добрых дел, которые на спасение, якобы существенно не влияют. Ни пост, ни молитва, по их учению, не приближают человека к Богу, а духовная жизнь заключается в постоянном чтении Священного Писания, с преимущественным вниманием к Ветхому Завету. Однако, баптистов отличает большая сплоченность общин, активное отношение к проповеди своего учения, благодаря чему они вербуют новых приверженцев особенно из числа людей, попавших в беду и не нашедших в православном храме понимания и поддержки.

В России баптизм вырос из немецкой секты штундистов (немецкий вид баптизма), которую немцы-переселенцы завезли сюда в первой четверти XIX века. Штундисты организационно объединились с западными баптистами и стали называться русскими баптистами. Не имея иерархии, секта, однако, имела центральное правление в лице «Всемирного Баптистского союза», а на местах – своих комитетов и обществ. Уже к началу XX-го века в России баптизм стал одной из наиболее опасных и многочисленных ересей. В наше время баптизм по-прежнему активен, хотя по росту своих последователей и уступил место пятидесятникам и тоталитарным сектам. В 1944 произошло объединение баптистов с евангелистами (в народе – пашковцы, очень близкая к баптистам секта, вышедшая также из штундизма). К 1963 году к ним присоединилась часть пятидесятников и секта «меннонитов» (старая секта, мало чем отличавшаяся от баптистов). Теперь вся эта организация носит официальное название «Евангельские христиане-баптисты». Есть ее последователи и молельный дом и в нашем городе, куда съезжается народ и из окрестностей, в том числе из Обнинска.

Вопрос: Можно ли ходить в церковь в джинсах? Женя.

Ответ: Посмотри, Женя, на икону Богородицы или святой женщины. Увидишь ли их в брюках или вообще в мужской одежде? – Нет. Не носили же они не только мужской одежды, но и вообще избегали нескромных и броских нарядов, потому что им была присуща скромность. Для девочки это может быть и непонятно, но должно быть понятно для взрослого человека. Маленькая девочка привыкнет ходить с детства в брюках, она вырастет во взрослую женщину с привычкой к нарядам, а для женщины это уже грех – грех нескромности и соблазна для людей. Поэтому в храме надо соблюдать правила

благочестия, и не только в храме, но и везде. Общий совет старцев – одеваться так, чтобы можно было в любой момент спокойно войти в храм.Вопрос: Кто такие «баптисты»? Почему они не ходят в православный храм? Женя.

Ответ: Баптисты – это большое количество людей по всему свету, которые исповедуют веру в Иисуса Христа, но веруют не право, а как заповедали им основатели этой секты. Поэтому они очень не любят Православную Церковь, и, хотя они не согласны с учением других сект, в этой ненависти они единодушны друг с другом. Секта эта является одним из осколков, на которые разделилось движение протестантизма в Европе. Образовалась она в первой половине XVII века в Англии. Баптисты не принимают ни Священное Предание, ни священной иерархии, ни таинств, ни икон. Они не почитают Богородицу и святых. Но это общее для протестантов, а от других же течений они отличаются уже частностями. Желающие узнать побольше могут прочитать статью «По плодам познавайте их» в этом номере.

Вопрос: Что такое «чародейство»? Женя.

Ответ: Слово «чародейство» происходит от выражения «наводить чары», «околдовывать». Этим словом обозначаются люди, которые при помощи каких-то тайных заговоров и слов, без

какой-либо Божией помощи, пытаются воздействовать духовно на человека или на сложившуюся ситуацию. Там, где нет Бога, место не остается пустым, но туда приходит сатана – «свято место пусто не бывает». Поэтому чародеи вольно или не вольно становятся служителями дьявола, источника всякого зла, и предвестниками антихриста. Держитесь от таковых подальше.Подробнее об этом смотрите статьи в предыдущих номерах:

«Будьте чистыми от этого

обольщения»

№2 (8), 2002 (великопостный выпуск)

«Духовный судит о всем»

№6 (12), 2002

(покровский выпуск)

Прочитать выпуск № 12 Прочитать выпуск № 14 (после Рождества 2003г.)